L'ARTICLE DU MOIS : MOZART ET LA FRANCE A TRAVERS LA CORRESPONDANCE FAMILIALE

FESTIVALS PASCAUX A BADEN-BADEN ET A SALZBURG

LA VIE DE L’EDUCATION MUSICALE

À RESERVER SUR L'AGENDA

12, 14 & 15 / 6

Antar, Un inédit orientaliste de Ravel

Maurice Ravel s’attela en 1909 à un

étonnant travail : transformer la symphonie Antar de Rimski-Korsakov en musique de scène pour une pièce de théâtre de Chekri Ganem, auteur originaire

de Beyrouth. Entre les cinq actes narrant l’épopée du poète et guerrier arabe

du VI ème siècle, Ravel découpa la partition et

définit un nouvel agencement, lui adjoignant un extrait de l’opéra Mlada. il composera

une musique originale afin de lier entre eux les différents épisodes. Dans le

cadre de son cycle Ravel, avec l'orchestre de Lyon, Leonard Slatkin fait resurgir cette partition oubliée, créée à Monte-Carlo en 1910. L’immense

écrivain franco-libanais Amin Maalouf a accepté d’écrire un nouveau texte, qui

sera récité par André Dussolier. Cette rareté

s’accompagnera de deux cycles de mélodies au parfum oriental, chantées par

Véronique Gens, et de la luxuriante Seconde suite de Daphnis et Chloé, que distingue son sublime lever de soleil.

Auditorium

de Lyon, le 12 juin 2014 à 20H et le 14 juin à 18H

Salle

Pleyel, Paris, le 15 juin à 16H.

Location : Auditorium de Lyon, 149, rue

Garibaldi, 69003 Lyon ; par tel : 04 78 95 95 95 ; en ligne : www.auditorium-lyon.com

Salle Pleyel : billetterie, 252 rue du

faubourg Saint-Honoré 75008 Paris ; par tel. : 01 42

56 13 13 ; en ligne : www.sallepleyel.fr

14 -19 / 6

Festival Palazzetto Bru Zane aux Bouffes

du nord

Quatuor Mosaïques /

DR

Pour sa deuxième édition, le Festival Palazzetto Bru Zane, au Théâtre des Bouffes du Nord,

propose un parcours atypique dans le XIX ème siècle

musical français. On y découvrira des compositions inédites telles que le

Quatuor N °2 de Louis-Emmanuel Jadin et le troisième

Quatuor de Félicien David, joués par le Quatuor Mosaïque (14/6), le trio de

Gabriel Pierné et l'op 18 de Saint-Saëns, aux côtés du Trio de Ravel, par le

Trio Wanderer (15/6), le rare quintette pour piano et

vents d'Albéric Magnard, dont on célèbre, en 2014, le centenaire de la

disparition (17/6), ou encore des pièces pour violon et piano, comme le Poème

élégiaque d'Eugène Ysaÿe, le Poème de Joseph

Canteloube, joués par Nicolas Dautricourt et Dana Ciocarlie, qui donneront aussi la Sonate de Franck (18/6).

Une soirée autour du violoncelle sera l'occasion d'entendre des pièces de Max

d'Ollone, Fernand de La Tombelle, David Popper et

Jacques Offenbach, avec François Salque, Xavier

Phillips et l'Orchestre de violoncelles (16/6). Enfin, sera donné

l'opéra-comique Le Saphir (1865) de Félicien David, dans une transcription

et une adaptation pour neuf instrumentistes et six chanteurs dues à Alexandre

et Benoît Dratwicki. Ce compositeur est lui aussi

fêté cette année grâce aux passionnantes recherches du Palazzetto Bru Zane.

Théâtre des Bouffes du Nord, les 14, 16,

17, 18 et 19 juin 2014 à 20H30, et le 15 à 17H.

Location : au théâtre, 37 bis boulevard de

la Chapelle, 75010 Paris, ; par tel.: 01 46 07 34 50 ;

en ligne : www.bouffesdunord.com

17 / 6

Le Miroir de Jésus à Notre-Dame

André

Caplet / DR

La Maîtrise de Notre-Dame de

Paris et celle de Radio France, la soprano Delphine Haidan,

accompagnés d’Iris Torossian, harpe, d'Yves Castagnet,

orgue, et du Quatuor Parisii, sous les directions

partagées de Sofi Jeannin et d'Émilie Fleury, donneront en concert Le Miroir de Jésus d'André Caplet

(1878-1925). Chef d'œuvre de son auteur, la pièce mêle la voix aux cordes. Sur

des poèmes d'Henri Ghéon, reprenant les mystères du Rosaire, elle présente un

triptyque d'un profond mysticisme, « Miroir de joie, Miroir de peines, Miroir

de gloire », chaque partie étant précédée d'un court prélude confié aux seules

cordes. Cette exécution sera suivie de motets extraits du Livre de Notre-Dame, à l'occasion de la sortie du disque Le Livre de Notre-Dame aux éditions

MSNDP. On pourra entendra ainsi de Vincent Bouchot, Tantum ergo Sacramentum, de Michèle

Reverdy, Femme revêtue de soleil, et

de Benoît Menut, Un grand vent s’est

levé.

Cathédrale Notre-Dame de Paris, le 17 juin 2014 à 20H30.

Location :: http://www.musique-sacree-notredamedeparis.fr/spip.php?article325

26 au 29/ 6

Les Pianissimes 2014

Le 9e Festival des Pianissimes,

qui comme chaque année fête l'arrivée de l'été, proposera ses concerts le

dernier week end de juin à Saint Germain au Mont d’Or

(69). Au fil des années, le festival a réussi à séduire les amateurs de piano,

tout en gardant son aspect convivial et détendu. Les concerts ont lieu en plein

air dans un amphithéâtre de verdure, et les contacts informels entre les

artistes et le public sont privilégiés. Ce petit village au bord de la Saône à

20 minutes au nord de Lyon, avec de charmantes maisons d’hôte et proche de

hauts lieux gastronomiques, s'est imposé comme un lieu idéal pour passer un

week-end ‘Nature & Musique’… Les étoiles montantes de la jeune génération

du piano et de la musique de chambre ont pris l’habitude de s’y retrouver. Le

programme rassemblera notamment les pianistes Emmanuel Christien, Lorenzo Soulès,

Thibault Lebrun, le violoncelliste Noé Natorp, le quatuor Hermès. Le jazz ne sera pas oublié, avec le

duo explosif Thomas Enhco / Vassilena Serafimova au piano et au marimba.

L’invitée d’honneur de cette édition sera une pianiste discrète, aussi

touchante par son jeu que par son histoire personnelle, Zhu Xiao-Mei.

Enfin, deux concerts pédagogiques gratuits seront offerts à 300 enfants des

écoles de la région, le 27 juin, à 10 et 14 H.

Domaine des Hautannes,

33, rue du 8 mai 1945, 69650 Saint-Germain-au-Mont d'Or, du 27 au 29 juin 2014,

à 18H et 20H30.

Location : Association Dièse, 5

rue des Hautannes, 69650 Saint-Germain-au-Mont-d'Or,

ou 204 rue Saint Martin, 75003 Paris ; par tel : 04 78 98 11 78 ou 06 03 02 14

29 ; en ligne ; www.lespianissimes.com

2 / 7

L'Élixir d'Hervé à Caen

L’opéra-comique en un acte L'Élixir,

d’Hervé (1825 -1892), sera créé au festival Viva Voce

à Caen, par la Compagnie des Frivolités Parisiennes. Concocté dans les années

1860 par celui qu'on appelait le "compositeur toqué »,

Louis-Auguste-Florimond Ronger de son vrai nom, l'ouvrage ne fut jamais joué.

Proposé à l'Opéra Comique, il fut refusé par le directeur d'alors. Si la trame

en est quelque peu invraisemblable - une aïeule absorbant un élixir pour aider

en amour sa petite fille - la musique est drôle et pétillante, comme souvent

chez ce compositeur qui manie comme personne un style lyrico-bouffe

humoristique. On se souvient de ses opéras-bouffe en un acte, tel Chilpéric,

ou ses opérettes, telle Mam'zelle Nitouche. Pour célébrer son dixième

anniversaire, le Festival Viva Voce s'offre cet

inédit. Leo Warynski assurera la direction musicale

de cette « création ».

Église

Saint-Nicolas, 23 rue Saint-Nicolas, Caen, le 2 juillet 2014, à 20H30.

Location : Office du Tourisme, 12, Place

Saint-Pierre, 14000 Caen ; par tel. : 02 31 27 14 14.

4 - 27 / 7

Le festival international d'opéra baroque de Beaune

Le festival international d'opéra baroque

et romantique de Beaune est un événement incontournable dans le domaine. Depuis

plus de trois décennies, la cour des Hospices résonne des drames lyriques des

XVII et XVIII ème, de Haendel, mais aussi de tous ces

compositeurs dont on a fini par découvrir qu'ils illustraient aussi

essentiellement le genre lyrique que les auteurs bien connus de l'époque

romantique ou du XX ème siècle. Ce furent Jommelli,

Porpora, Cavalli ou Pergolèse, et bien sûr Vivaldi, Campra, Lully ou Rameau.

Une politique d'invitation de chefs et d'ensembles experts comme d'artistes

renommés, et de présentation de talents émergents a contribué à faire de cette

manifestation un jalon essentiel du parcours festivalier de l'été. Sa 32 ème édition se déroulera sur les quatre week end de juillet. Le

festival proposera huit opéras et

oratorios dont trois productions consacrées à Rameau à l'occasion du 250e

anniversaire de sa mort : Zaïs, ballet héroïque, qui tient de la pastorale et de la

féérie, et interprété par Christophe Rousset et Les Talens Lyriques,

puis la tragédie lyrique Castor et Pollux, dans la version inédite de 1754, dirigée par

Raphaël Pichon à la tête de l'ensemble Pygmalion, et enfin les Grands Motets, en clôture du festival, dans la version de William

Christie et des Arts Florissants, qui fêtent leurs 30 ans de présence à Beaune.

Au programme également deux opéras de Haendel, dans le cadre de l'intégrale de

ses opéras et oratorios poursuivie par le festival depuis plusieurs années : Teseo, troisième opéra londonien de son auteur,

dirigé par Federico Maria Sardelli et Modo Antiquo, et Serse par

Riccardo Minasi et Il Pomo d'Oro. Une production de La Cenerentola, dernier opéra italien de

Rossini, sera interprétée par Jean-Christophe Spinosi et l'Ensemble Matheus, confirmant l'ouverture du

Festival vers le répertoire lyrique romantique sur instruments originaux. Andreas Scholl, contre-ténor dont le nom est fortement lié à Beaune

depuis 20 ans, chantera et fera ses débuts en tant que chef d'orchestre avec l'Accademia Bizantina, dans un

programme consacré aux Cantates pour

alto de JS. Bach. Les Odes à Sainte Cécile de Purcell seront données par

Paul McCreech avec son Gabrieli Consort & Players.

Par ailleurs, quatre récitals présenteront

la fine fleur de la jeune génération et des ensembles aussi prestigieux : la

mezzo-soprano Delphine Galou et Les Ambassadeurs,

conduits par Alexis Kossenko, le contre-ténor David

DQ Lee et Pulcinella, dirigé par Ophélie Gaillard,

les sopranos Julie Fuchs et Alphonse Cemin, au

pianoforte, et Gaëlle Arquez avec Thibault Noally et

ses Inventions.

Cour des Hospices de Beaune, salles de Pôvres, Basilique Notre-Dame, les week end des 4 au 6, 11 au 13, 18 au 20, et 25 au 27 juillet 2014, à 21 H.

Renseignements et location : Bureau du

Festival, BP 60071, 21202 Beaune cedex ; par tel.: 03

80 22 97 20 ; par fax : 03 80 24 90 09 ; en ligne : festival.beaune@orange.fr ou

www.festivalbeaune.com

Jean-Pierre Robert.

***

L'ARTICLE DU MOIS

Mozart et la France à travers la correspondance familiale(1)

« Cet acte

conférera à Son Excellence Monsieur le Comte von Podstatsky un grand honneur dans la biographie de notre

enfant que je ferai imprimer en son temps, car ici commence en quelque sorte

une nouvelle ère de sa vie.»

Ces lignes écrites à Olmütz par

Léopold Mozart à son propriétaire de la Getreidegasse,

Lorenz Hagenauer, le 10 novembre 1767, alors que

Wolfgang venait de vaincre la variole, dévoile la prise de conscience précoce

du père devant le génie de son fils dont il envisageait déjà de publier une

biographie alors que l’enfant n’était pas encore âgé de douze ans...

Sans doute n’existe-t-il pas d’autre personnage au monde

dont la vie soit couverte presque intégralement par des témoignages

épistolaires directs: à peine deux semaines après la naissance de l’enfant, le

9 février 1756, Léopold Mozart écrit à son éditeur Johann Jakob Lotter à Augsbourg: «Par

ailleurs, je vous annonce que le 27 janvier, à 8 heures du soir, ma femme a

heureusement accouché d’un garçon. [...] Notre fils s’appelle Joannes Chrisostomus,

Wolfgang, Gottlieb.» Et la dernière lettre de Mozart à sa «Très chére,

excellente petite épouse» est datée 14 octobre 1791, à peine deux mois

avant sa mort. Il la termine par les mots: « Porte-toi bien, à jamais, ton Mozart.»

Le grand voyage en Europe occidentale commence le 9 juin

1763 et conduit la famille dans les plus grandes Cours d’Europe. Léopold, le

père, Anna Maria, la mère, Maria Anna (« Nannerl »),

la sœur de cinq ans son aînée, et le petit Wolfgang, âgé de sept ans, qui se

nommait encore Gottlieb, sont accompagnés par un serviteur et voyagent dans une

voiture achetée quelques mois plus tôt, avec des chevaux de louage. On voyage

lentement, s’arrête dans les meilleures auberges, donne des concerts, étudie

les mœurs et les pays étrangers. Pendant ce voyage, Léopold rend compte de

tout, l’enfant prodige se fait les doigts sur un clavier de voyage acheté à

Augsbourg, découvre l’orgue, joue pour la noblesse et la bourgeoisie des lieux

traversés, et participe ainsi au financement du voyage. Mais « si les baisers donnés à mes enfants, et en

particulier à maître Wolfgang, étaient des Louis d’or tout neufs, nous

pourrions être bien satisfaits; mais ni l’aubergiste, ni le postillon ne se

contentent malheureusement de baisers », s’excuse-t-il dans une lettre à

Johann Lorenz Hagenauer qui était non seulement le

propriétaire de l’appartement, mais aussi un ami intime de la famille.

Commerçant, il facilita en grande partie l’organisation matérielle de ce grand

voyage et sans doute des autres tournées entreprises par Léopold Mozart et ses

enfants.

Les voyages n’étaient pas toujours agréables et les

routes faisaient souvent souffrir les suspensions, contraignant les voyageurs à

s’arrêter en des lieux non prévus au programme. Ainsi non loin de Louvain: « Il faisait un temps magnifique, mais nous

eûmes la malchance de casser la moitié du bandage de la 2ème roue

avant, 3 heures à peine après notre départ. [...] Nous avons donc dû déjeuner 2 heures plus tôt, en attendant que la

roue soit réparée. [...] Après nous

avoir installé une misérable petite table, on nous servit une soupe et de la

viande du chaudron accompagnés d’une bouteille de vin

rouge de Champagne sans que fût prononcé un seul mot d’allemand mais seulement

du pur wallon, c’est-à-dire du mauvais français. La porte était toujours

ouverte et c’est pourquoi nous eûmes souvent l’honneur de recevoir la visite

des cochons qui grognaient autour de nous. Vous ne pouvez mieux vous

représenter notre table de déjeuner qu’en pensant à la toile d’un peintre

hollandais.»

Léopold Mozart était un personnage extrêmement cultivé,

un digne représentant de l’époque des Lumières. Il s’intéressait tant à la

littérature qu’à la politique, à la médecine qu’à l’architecture (il détestait

les maisons à colombage), à la peinture qu’à la musique, et donne à son

propriétaire une liste des « peintres les

plus célèbres dont on peut admirer les œuvres d’art dans tout le Brabant »,

qui ne ferait pas rougir un historien de l’art.

Les mœurs religieuses sont également passées au crible et

tiennent une grande place: « Nous sommes

vraiment toujours dans des lieux qui connaissent 4 religions: catholique,

luthérienne, calviniste et juive. » Et il s’étonne: « J’ai constaté que depuis Wasserbourg, nous

n’avons plus trouvé de bénitier dans nos chambres. Car même en pays catholique,

on en a écarté de tels objets car de nombreux étrangers luthériens y sont de

passage et les chambres sont organisées de telle façon que des hôtes de toutes

les religions puissent y habiter.» Et donc pas non plus de tableaux

représentant des saints ou des scènes religieuses, qui ne manquaient sans doute

jamais dans la très catholique Salzbourg...

Le Catholicisme n’est d’ailleurs pas aussi strict à

l’étranger que dans la principauté du Prince-Archevêque Schrattenbach à Salzbourg. À Bruxelles déjà, il déplore l’absence du chapelet. Mais à Paris,

c’est bien pire : « Ici, on ne sait pas

ce qu’est un chapelet [...] non

seulement on n’en voit pas, mais on gênerait les gens dans leurs prières si

l’on tenait un chapelet à la main. Actuellement, cela va encore, nous pouvons

tenir le chapelet dans le manchon, sans éveiller l’étonnement des gens et les

divertir dans leurs profondes prières. [...] Tout d’ailleurs s’oriente ici sur le profane [...].»

À Paris, tout est cher sauf le vin, et les Mozart

consomment d’ailleurs « chaque jour 2

bouteilles de vin et pour 4 sols de pain ». La nourriture ne leur plaît

guère et ce qu’il y a de pire, ce sont les périodes de jeûne: « Les jours maigres, on pourrait tomber

malade, car on ne voit aucune pâtisserie; on emploie ici quatre fois plus de

poudre pour les cheveux que de farine, le poisson est cher.» «Messieurs les Français n’aiment que ce qui

fait plaisir! » ajoute-t-il dans la même lettre à Madame Hagenauer, au mois de mars 1764, en reprochant à ses hôtes

de ne pas respecter les coutumes religieuses et de renoncer à toute sorte de

mortification. « On m’a déjà parlé d’une

coutume très dévote de cette sainte période du Carême, à savoir qu’au milieu du

Carême, certains bals sont autorisés, à l’époque nommée Carnaval des Pucelles.

Et que je dise à la moitié du Carême ou au Carnaval des Pucelles, c’est la même

chose. Les deux signifient Mi-Carême. Bien sûr!

Déduisez-en la haute estime dans laquelle sont tenues les pucelles, et imaginez

la foule et la bousculade qu’il y aura à ce chaste bal.» Six ans plus tard,

Léopold appréciera encore moins les coutumes milanaises, dues au rite

ambrosien...

« Thé chez le prince de Conti au Temple » - le

petit Mozart est au clavecin - copie de Joseph Sedlacek d'après l'original de Michel Barthélemy (Musée du Louvre) © Fondation

Internationale Mozarteum Salzburg

À Paris, la vie est certes très chère, mais « les bâtiments sont construits de façon

incroyablement commode.» Le 10 novembre 1763, la famille Mozart arrive dans

la capitale et loge chez l’envoyé bavarois, le comte Maximilian Emanuel Franz

van Eyck, qui avait épousé une Salzbourgeoise, fille

du grand-chancelier, le comte Georg Felix Arco. Ils

sont accueillis de la plus aimable manière et ont « le clavecin de madame la comtesse » dans leur chambre, « car

elle n’en a pas besoin; il est bon et a, comme le nôtre, 2 claviers.»

Léopold semble ébloui par le confort parisien. On trouve dans les hôtels

particuliers « tout ce qui peut être

agréable au corps humain et à la satisfaction des sens.» Le confort des «

cabinets d’aisance » semble fort apprécié, en France, ce qui nous en vaut une

description quelque peu croustillante sous sa plume: « Avez-vous entendu parler de cabinets d’aisance anglais? – – On en

trouve ici dans presque tous les hôtels particuliers. Des deux côtés, il y a

des conduites d’eau que l’on peut ouvrir après s’être exécuté; l’une envoie

l’eau vers le bas, l’autre, dont l’eau peut être chaude, l’envoie vers le haut.

Je ne sais comment mieux vous expliquer cela avec des mots polis et bienséants,

je vous laisse le soin d’imaginer le reste ou de me poser des questions lorsque

je serai de retour. Ces cabinets sont en outre les plus beaux qu’on puisse

imaginer. Généralement, les murs et le sol sont en majolique, à la hollandaise;

à certains endroits [...] se trouvent

les pots de chambre de la porcelaine la plus fine et dont le bord est doré, à

d’autres endroits il y a des verres remplis d’eau agréablement parfumée et

aussi de gros pots de porcelaine remplis d’herbes odorantes; on y trouve aussi

généralement un joli canapé, je pense pour le cas d’un évanouissement soudain »...

Ici, Léopold Mozart se montre beaucoup plus pudique que dans bien des lettres à

sa femme ou à son fils, voire même à sa fille!

Un autre aménagement français trouve son aval: La poste,

qui distribue le courrier tous les jours. « Une

commodité non négligeable à Paris est ce que l’on appelle la petite poste, par

laquelle je peux envoyer toute la journée des lettres dans toutes les rues de

Paris et en recevoir. Cela est d’autant plus nécessaire que l’on met parfois

une heure et plus pour se rendre en certains lieux [...] c’est pourquoi on a l’habitude de s’aviser

mutuellement auparavant, grâce à la petite poste.» Car les « fiacres, qui portent un numéro afin que l’on

sache qui nous transporte », sont de « misérables

voitures » et « ne sont pas autorisés

à entrer dans la cour des grands princes.»

La mode vestimentaire est également observée et décrite,

plus particulièrement pour Madame Hagenauer: « Les femmes ne garnissent pas seulement en

hiver leurs vêtements de fourrure, mais également en mettent comme cols ou

tours de cou, et au lieu de fleurs dans les cheveux, elles y mettent de la

fourrure, de même qu’autour des bras à la place de rubans, etc. [...] Je ne puis vraiment vous dire si les femmes

sont belles à Paris, car elles sont peintes, contre toute nature, comme les

poupées de Berchtesgaden, de sorte que même celles qui sont belles à l’origine

deviennent insupportables aux yeux d’un honnête Allemand, à cause de cette

repoussante élégance.»

Madame de Pompadour semble toutefois avoir touché

Léopold, bien qu’elle soit « extrêmement

hautaine et régente tout, actuellement encore.» Il écrit à Madame Hagenauer: « Vous

voulez bien sûr savoir à quoi ressemble Mme la marquise de Pompadour, n’est-ce

pas? – – Elle a sûrement été très belle, car elle est encore bien. C’est une

grande personne, elle est grasse, bien en chair mais très bien proportionnée,

blonde, [...] et a dans les yeux

quelque ressemblance avec Sa Majesté l’Impératrice. Elle est très digne et a un

esprit peu commun. Ses appartements de Versailles sont un paradis, côté jardin;

et à Paris, elle a un magnifique hôtel Faubourg St. Honoré, qui vient d’être

construit.» Il s’agit du Palais de l’Élysée, mais on ignore si Mozart y fut

reçu.

La mode française est d’ailleurs vite adoptée et l’enfant

prodige la porte bien: «V ous devriez voir Wolfgang en costume noir avec un chapeau à

la française », annonce le père, plein de fierté, peu après leur arrivée à

Paris... Il aura sans doute porté un costume de ce genre lorsque la famille eut

le grand honneur d’être conviée au Grand Couvert à Versailles, à l’occasion du

Nouvel An 1764, et l’accueil qui leur fut réservé est naturellement décrit en

détail: « Il convient de remarquer qu’il

n’est ici nullement d’usage de baiser la main des altesses royales, ni de les

importuner en leur remettant des requêtes, encore moins de leur adresser la

parole au passage, comme l’on dit ici [...]. Il n’est pas non plus usuel de rendre hommage au roi ou à quiconque

de la famille royale en courbant la tête ou en faisant une révérence, mais on

reste droit sans bouger, on a ainsi le loisir de voir passer le roi et sa

famille devant soi. Vous pouvez facilement vous imaginer l’effet et

l’étonnement produits sur les Français si imbus de leurs usages de cour,

lorsque les filles du roi [...] se

sont arrêtées à la vue de mes enfants, s’en sont approchées et non seulement se

sont laissé baiser la main, mais les ont embrassés et se sont fait embrasser

par eux un nombre incalculable de fois. [...] Mais le plus extraordinaire pour MM. les Français a eu lieu au grand

couvert, le soir du Jour de l’An, où l’on a dû non seulement nous faire

place jusqu’à la table royale, mais où mon M. Wolfgangus a eu l’honneur de se tenir tout le temps près de la reine avec qui il put

converser et s’entretenir, lui baiser souvent la main et prendre la nourriture

qu’elle lui donnait de la table et la manger à côté d’elle. La reine [Marie Leszczynska] parle

Allemand comme vous et moi. Mais comme le roi n’y entend rien, elle lui

traduisit tout ce que disait notre héroïque Wolfgang. Je me tenais près de

lui ; de l’autre côté du roi, où étaient assis M. Dauphin et Madlle Adélaïde, se tenaient ma

femme et ma fille. Maintenant, il faut vous dire que le roi ne prend jamais ses

repas en public, sauf le dimanche soir où toute la famille royale dîne

ensemble. Toutefois, lorsqu’il y a une grande fête, comme le Nouvel An, Pâques,

la Pentecôte, les jours de fête des membres de la famille royale, etc., on

nomme cela le grand Couvert, où sont admises toutes personnes de

distinction; mais il n’y a pas beaucoup de place et la pièce est rapidement

pleine. Nous sommes arrivés tard, et la Garde suisse a donc dû nous faire la

place; on nous fit traverser la salle et nous conduisit dans la pièce qui

jouxte la table royale et par laquelle Leurs Altesses font leur entrée. En

passant, elles ont adressé la parole à notre Wolfgang et nous les avons suivies

jusqu’à la table.» De telles marques de respect envers un enfant d’à peine

8 ans devaient le marquer à jamais...

Les fastes de Versailles n’empêchent toutefois pas

Léopold Mozart de découvrir, sous le vernis, des sujets d’inquiétude: « Une centaine de personnes se partagent les

grandes fortunes, ce sont les grands Banquiers et Fermiers généraux;

et finalement, la majeure partie de l’argent va aux Lucrèces qui ne se poignardent pas elles-mêmes. [...] Il faut noter aussi le grand abandon à la commodité qui entraîne cette

nation à ne plus entendre la voix de la nature; c’est pourquoi tout le monde à

Paris donne les nouveau-nés à élever à la campagne. [...] Et cela se fait chez les personnes de haut

rang tout comme dans les classes plus basses, et l’on paye une bagatelle. Mais

on en constate aussi les conséquences misérables; vous ne trouverez pas

facilement un endroit qui soit aussi bondé de personnes miséreuses et

estropiées. À peine êtes-vous entré à l’église ou faites-vous quelques pas dans

la rue que viennent vers vous un aveugle, un paralytique, un boiteux, un

mendiant à demi couvert de vermine, ou bien vous voyez allongé dans la rue un

malheureux à qui les cochons ont dévoré la main quand il était petit, un autre

dont la moitié du bras a été brûlée en tombant dans le feu (pendant que le père

nourricier et les siens étaient aux champs), etc.» Et avec sa clairvoyance

habituelle, il semble vouloir prédire la Révolution française, 25 ans avant

qu’elle n’éclate. « Chacun vit à son gré

et (si Dieu n'est pas particulièrement bienveillant), il en ira de l’État français comme de l’ancien Royaume de Perse.»

Le succès remporté par ses enfants à Versailles n’estompe

pas non plus le sens critique de Léopold en ce qui concerne la musique. Il

conduit certes son fils à la Chapelle royale, pour lui faire entendre la

musique de la Cour, mais outre la qualité des chœurs, elle ne lui plaît guère:

« J’y ai entendu de la musique, bonne et

mauvaise. Tout ce qui était pour voix seule et devait ressembler à un air était

vide, glacé et misérable, c’est-à-dire français, en revanche les chœurs sont

tous bons et même excellents. Je suis pour cette raison allé tous les jours

avec mon petit homme à la messe du roi dans la Chapelle royale pour entendre les

chœurs qui chantent toujours les motets.» Cette objectivité critique

concernant la musique française devait continuer à marquer, quatorze ans plus

tard, les souvenirs de Wolfgang et contribuer à son échec en France.

De nombreux musiciens allemands séjournaient alors à

Paris, et ils produisirent sur le jeune Mozart un effet considérable qui devait

fortement influencer ses premières compositions. Ainsi Johann Schobert,

originaire de Silésie, Johann Gottfried Eckart, d’Augsbourg, comme Léopold

Mozart, et l’Alsacien Leontzi Honauer.

Tous sont cités dans la correspondance. Ils offrent en cadeau leurs

compositions imprimées aux enfants et inspirent Mozart à écrire ses premiers

concertos pour clavier, sur des thèmes qu’il leur emprunte.

Page de titre des Sonates K 6 & 7 © Fondation

Internationale Mozarteum Salzburg

L’influence de Schobert se fait également sentir dans les

premières œuvres de Wolfgang gravées à Paris en 1764: c’est lui en effet qui

fut le premier à publier pendant de longues années des groupes de deux sonates,

et non pas six comme c’était l’usage. Léopold Mozart reprit donc ce modèle et

fit publier les quatre premières sonates pour clavier de son fils (Op. I et

II), en indiquant, comme le faisait Schobert: « qui peuvent se jouer avec l’accompagnement de violon ». Cette

particularité de la musique française permettait d’enrichir la sonorité quelque

peu raide du clavecin par un instrument expressif comme l’était le violon, et

elle avait de plus l’avantage commercial de proposer de la musique imprimée

facile à interpréter par les amateurs et ceux qu’on nommait «dilettantes». La

partie de violon joue un rôle modeste, il accompagne généralement la partie de

clavier, unisono ou à la tierce, parfois aussi à

l’octave par rapport à la main gauche. Mais elle n’a que très rarement une

grande indépendance.

Les Op. I et II ont été conçus à l’origine comme sonates

pour clavier seul: ainsi le premier mouvement de la première sonate a-t-il été

noté par Léopold Mozart comme Allegro pour clavier seul (K. 6) dans le Cahier de Musique de Nannerl,

et a été composé à Bruxelles en attendant que la famille soit reçue par le

Prince Charles-Alexandre de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas

autrichiens. Les deux premières Sonates ont été dédiées à Madame Victoire de

France, l’une des filles du roi Louis XV, et les deux suivantes à Madame la

Comtesse de Tessé, dame de compagnie de la Dauphine.

Le 1er février 1764, Léopold Mozart écrit fièrement à Salzbourg: « Maintenant, 4 sonates de M. Wolfgang Mozart

sont chez le graveur. Imaginez le bruit que feront les sonates dans le monde,

lorsqu’on verra sur la page de titre que c’est l’œuvre d’un enfant de 7 ans [...]. Vous entendrez en son temps combien ces

sonates sont bonnes [...]. Et je peux

vous dire que Dieu accomplit tous les jours de nouveaux prodiges dans cet

enfant.» Les dédicaces de ces sonates ont été rédigées par le Baron

Melchior Grimm, de Ratisbonne, qui était « Secrétaire de S.A. Monseigneur le

Duc d’Orléans ».

Avant de poursuivre la route vers l’Angleterre, on fait faire

des gravures d’après l’aquarelle de Louis Carrogis de

Carmontelle, représentant le père et ses enfants, sans doute à des fins

publicitaires: « M. de Mechel, un graveur sur cuivre, travaille en toute hâte à

graver nos portraits que M. de Carmontelle (un amateur) a très bien peints. Le

jeune Wolfgang joue du clavecin, je me tiens debout derrière lui et joue du

violon, et Nannerl s’appuie d’une main sur le

clavecin. De l’autre, elle tient des feuillets de musique, comme si elle

chantait.»

Le premier séjour à Paris fut donc couronné de succès,

les enfants prodiges reçurent des cadeaux, des marques de respect, des baisers

en nombre infini, et firent « tourner la

tête de presque tout le monde ». La jeune princesse de Condé-Bourbon,

Louise-Marie-Thérèse-Bathilde d’Orléans, âgée de treize ans, dédia même à

Wolfgang un « Rondeau de la composition

de S.A. Mademoiselle qui prend la liberté de dédier son ouvrage à M. Wolfgang

Mozart ».

Gravure de Carmontelle © Fondation Internationale Mozarteum Salzburg

Deux ans plus tard, lors de leur retour d’Angleterre et

de Hollande, les enfants étaient encore des petits prodiges. Le prince

Louis-Joseph de Bourbon-Condé les invita à Dijon où ils se produisirent

séparément et à quatre mains – ce qui était une sensation – dans la Salle de

l’Hôtel de Ville, à l’occasion de l’ouverture des États Généraux de Bourgogne.

Nous ne savons pas grand chose de ce séjour, si ce n’est que Léopold apprécia

fort le vin de Bourgogne: « Je n’ai pas

manqué de boire à votre santé un – – – non, plusieurs verres de bourgogne. Vous

savez que je suis un buveur acharné. Ô combien ai-je souhaité trouver dans la

cave d’un bon ami de Salzbourg les vins que l’on nous a proposés à profusion!»

Les Mozart visitèrent donc certainement quelques vignobles sur le chemin du

retour.

Représentant typique de l’époque rationaliste, Léopold

Mozart voyage toujours les yeux grand ouverts et s’intéresse à tout ce qui est

nouveau. Ainsi, on achète, en passant, des soieries à Lyon, et fait faire de

nouveaux costumes: « Les textiles de soie

sont certes encore un peu chers, mais on ne peut pas avoir été à Lyon pour

rien.» Nous sommes toutefois étonnés d’apprendre quelques années plus tard

que le jeune Wolfgang assista dans cette ville à une exécution capitale,

puisqu’il écrit en 1771 à sa sœur, de Milan: « J’ai vu pendre ici 4 lascars sur la place de la Cathédrale. On pend ici

comme à Lyon.»...

Douze ans à peine après son retour à Salzbourg – entre

temps, Mozart avait été trois fois en Italie où trois de ses opéras avaient été

créés avec succès, et sa Finta giardiniera avait également fait grand bruit à Munich en 1775 – le jeune compositeur

demande au prince-archevêque Colloredo de lui

accorder un congé. Il l’obtient non sans mal et quitte Salzbourg le 23

septembre 1777 à 6 heures du matin, en compagnie de sa mère, car son père n’a

pas été autorisé à quitter son poste. Léopold est malade d’inquiétude, car

c’est la première fois que son fils le quitte pour entreprendre un voyage. Sans

doute est-il aussi saisi par des pressentiments néfastes. Nannerl se couche, elle a la migraine. Mozart, lui, déborde de bonheur, il est ravi de

quitter enfin cette ville de Salzbourg qu’il déteste. Lors de la première

étape, il écrit à son père – ce qui ne le rassura sans doute guère: « Viviamo come i Principi.

Il ne nous manque que Papa, mais c’est la volonté de Dieu. Tout ira bien malgré

tout. J’espère que papa se porte bien et est aussi gai que moi. Je m’habitue

bien à ma situation et suis un autre papa.»

Le voyage n’était toutefois pas placé sous une très bonne

étoile... À Augsbourg, ville natale de son père, le fils du bourgmestre se

moque de Wolfgang à cause de l’ordre de l’Éperon d’or qui lui a été remis par

le pape, et qu’il porte sur les conseils de son père, afin d’en imposer aux

bourgeois de la ville. À Mannheim, il tombe amoureux d’Aloisia Weber et repousse sans cesse son départ, jusqu’à ce que son père perde

définitivement patience et lui enjoigne: « Va

à Paris! et bientôt. Prends place auprès des grands

seigneurs, aut Caesar aut nihil...» Wolfgang se plie de mauvaise grâce, et arrive à Paris le 23 mars

1778, après un voyage qui ne voulait pas finir, et au cours duquel il s’ennuya

« à mourir ».

Au début, il semble renouer avec le succès de ses deux

premiers séjours. Il doit écrire des chœurs pour un Miserere de Holzbauer, pour la Semaine

sainte au Concert spirituel. Il espère qu’ils feront bon effet. Mais au lieu

des 4 prévus, on n’en a joué que 2, « et

par suite on a laissé de côté le meilleur. Mais cela ne signifie pas

grand-chose car beaucoup ne savaient pas qu’une partie était de moi et beaucoup

ne me connaissent même pas.» Il faut peut-être y voir un présage néfaste

pour la collaboration espérée avec le Concert spirituel, et une première preuve

que Mozart aura du mal à s’imposer dans la métropole française, sans les

conseils de son père.

Entre temps, sa mère se morfond également, car elle ne

parle pas français. Début avril, elle se plaint pour la première fois: « Pour ce qui est de ma vie, elle n’est guère

agréable. Je reste seule toute la journée, comme aux arrêts, dans la chambre

qui donne sur une petite cour et qui est de plus si sombre qu’on ne peut voir

le soleil de la journée, ni même

savoir quel temps il fait dehors. [...] L’entrée

et l’escalier sont si étroits qu’il serait impossible d’y monter un piano.

Wolfgang doit donc composer au-dehors, chez Monsieur Legros, puisqu’il s’y

trouve un piano. Je ne le vois donc pas de la journée et finirai par perdre

totalement l’usage de la parole.»

Mozart sent bien qu’il est « en un lieu où l’on peut sûrement gagner de l’argent. Mais cela

nécessite un mal et un travail fous ». Il espère pouvoir écrire un « opéra tout entier de moi, en deux actes ».

L’époque est pourtant on ne peut plus mal choisie, puisque la Querelle des

Gluckistes et des Piccinnistes fait rage. Dans cette atmosphère empoisonnée, il

est clair que Mozart avait peu de chance de se faire un nom sur les scènes

lyriques...

De Salzbourg, Léopold lance ses injonctions: « Pour ce qui est de l’opéra, tu devras bien

t’orienter d’après le goût des Français » et il ajoute: « Avant de commencer à écrire, écoute et

réfléchis au goût de la Nation, écoute et vois leurs opéras. Je te connais, tu

es en mesure d’imiter tous les styles.» Wolfgang tempête: « Ce qui m’irrite le plus dans cette affaire,

c’est que Messieurs les Français n’ont amélioré leur goût que dans ce sens: ils

sont maintenant en mesure d’écouter aussi de la bonne musique. Mais

quant à reconnaître que leur Musique est mauvaise, ou tout au moins à remarquer

la différence, Dieu nous en garde! – Et le chant! – Oimè!

– Si seulement les Françaises ne chantaient pas d’airs italiens, je leur

pardonnerais volontiers leurs beuglements français, mais gâcher ainsi de la

bonne musique! – C’est insupportable » – et plus tard: «l es Français sont et restent vraiment des ânes, ils sont incapables –

et doivent toujours avoir recours à des étrangers [...] si seulement cette maudite langue française

n’était pas si misérable pour la Musique! – C’est abominable – la langue

allemande semble divine en comparaison! – Et puis les chanteurs et les

chanteuses – – on ne devrait même pas les nommer ainsi car ils ne chantent pas,

– ils crient, – braillent, – et à plein gosier, du nez et de la gorge » et

finalement, désespéré: « cette langue a

été faite par le diable, c’est certain! »

Le projet d’opéra échoue, Mozart doit donner des leçons,

ce qui « n’est pas une plaisanterie, ici »,

cela prend beaucoup de temps, et « est

contraire à mon génie et à ma façon de vivre; vous savez que je suis pour ainsi

dire tout immergé dans la musique – que je m’en occupe toute la journée – que

j’aime réfléchir – étudier – considérer.» Parmi ses élèves, il y a la fille

du Duc de Guines, mais elle manque de talent et « n’a pas d’idées ». Pour elle et son

père, Mozart écrit néanmoins le Concerto pour flûte et harpe K. 299, qui sera

sans doute mal payé, s’il le fut jamais...

Dès le début de son voyage, son père lui avait conseillé

de renouer avec le Baron Grimm. Mais Mozart n’a guère de patience et proteste:

« les gens font certes des compliments,

mais qui s’arrêtent là. Ils me demandent de revenir tel ou tel jour, je joue,

et ils disent: O c’est un Prodige, c’est inconcevable, c’est étonnant.

Et là-dessus, addieu» – et ses nerfs le lâchent

lorsqu’il doit faire antichambre chez la Duchesse de Chabot, à qui il était

allé rendre visite sur les conseils de Grimm: « Je dus attendre une demi-heure dans une grande pièce glaciale, non

chauffée et sans cheminée » raconte-t-il le 1er mai 1778. « Finalement la Duchesse Chabot arriva et me

pria avec la plus grande amabilité de me satisfaire du piano qui était là, du

fait qu’aucun des siens n’était en état; elle me pria d’essayer. Je dis:

j’aimerais de tout cœur jouer quelque chose mais c’est impossible dans

l’immédiat, car je ne sens plus mes doigts tant j’ai froid; et je la priai de

bien vouloir me faire conduire au moins dans une pièce où il y aurait une

cheminée avec du feu. O oui Monsieur, vous avez raison. Ce fut toute sa

réponse. Puis elle s’assit et commença à dessiner, pendant tout une heure, en compagnie d’autres messieurs, tous assis en cercle autour

d’une table. Ainsi, j’ai eu l’honneur d’attendre une heure entière. Fenêtres et

portes étaient ouvertes, j’avais froid non seulement aux mains mais également à

tout le corps et aux pieds; et je commençais tout de suite à avoir également

mal à la tête. [...] Finalement, je

jouai sur ce misérable affreux pianoforte. Mais le pire est que Madame

et tous ces messieurs n’abandonnèrent pas un instant leur dessin, le

continuèrent au contraire tout le temps, et je dus donc jouer pour les

fauteuils, les tables et les murs. Dans des conditions aussi abominables, je

perdis patience, – je commençai les variations de Fischer, en jouai la moitié

et me levai. Il y eut une foule d’éloges. Mais je dis ce qu’il y avait à dire,

qu’il m’était impossible de me faire honneur sur ce piano et qu’il me serait

très agréable de revenir un autre jour, lorsqu’il y aurait un meilleur

instrument. Elle ne voulut toutefois pas céder, je dus encore attendre une

demi-heure que son mari arrive. Lui s’assit près de moi et m’écouta avec toute

son attention, et moi – j’en oubliai le froid, le mal de tête, et me mis à

jouer, malgré le détestable piano, – comme je joue lorsque je suis de bonne

humeur. Donnez-moi le meilleur piano d’Europe mais comme auditeurs, des gens

qui n’y comprennent rien, ou qui ne veulent rien y comprendre et qui ne sentent

pas avec moi ce que je joue, j’y perds tout plaisir.»

Il n’est donc pas étonnant qu’il n’ait pas accepté le

poste d’organiste de la Cour qui lui fut proposé au mois de mai, et qui

l’aurait contraint à séjourner six mois de l’année à Versailles, bien que c’eût

été « le moyen le plus sûr de s’assurer

la protection de la reine ».

Entre temps survint l’événement le plus dramatique du

voyage: la mère de Mozart attrapa le typhus au mois de juin et mourut le 3

juillet. Il est vraisemblable qu’elle contracta cette maladie en buvant l’eau

de la Seine. Dès 1763, Léopold Mozart avait remarqué: « la chose la plus repoussante ici est l’eau potable que l’on tire de la

Seine (qui est répugnante).[...] Nous la faisons bouillir et la laissons

reposer pour qu’elle devienne plus belle. Presque tous les étrangers ont au

début un peu de diarrhée à cause de l’eau, nous l’avons tous eue aussi, mais

pas forte.» La maladie d’Anna Maria commença sournoisement, « elle fut prise de diarrhée – mais personne

n’y prêta attention parce qu’il est courant, ici, que les étrangers qui boivent

beaucoup d’eau attrapent la colique; c’est d’ailleurs vrai, je l’ai eue

moi-même les premiers jours; mais depuis que je ne bois plus jamais d’eau pure

et y mêle un peu de vin, je n’ai plus rien.»

Église Saint-Eustache où fut enterrée la mère de Mozart ©

Fondation Internationale Mozarteum Salzburg

Le 3 juillet, peu après la mort de sa mère, Mozart écrit

deux lettres: tout d’abord à son père, auquel il ne parle tout d’abord que de

maladie: « Je dois vous annoncer une

nouvelle très pénible et triste, et c’est aussi la raison pour laquelle je n’ai

pu répondre plus tôt à votre dernière lettre datée du 11 [juin]. – Ma chère maman est très malade...»

Puis il décrit brièvement la maladie – mais n’écarte pas l’idée que « tout va bien si c’est la volonté du

Tout-Puissant ». Puis, « passons

maintenant à autre chose» – il parle de sa Symphonie parisienne et de la

mort de Voltaire, « ce mécréant et fieffé

coquin, qui a crevé, pour ainsi dire comme un chien – comme une bête. – Voilà

sa récompense!» Même si cette nouvelle ne pouvait que plaire à Léopold

Mozart, qui détestait Voltaire, on ne manque pas de s’étonner de la violence de

ces paroles alors que sa mère était sans doute encore à ses côtés...

Puis il écrit à l’abbé Bullinger,

ami intime de la famille, et le prie de préparer son père à apprendre la

terrible nouvelle, ce que ce dernier fera de manière exemplaire. Enfin, six

jours plus tard, il écrit par le courrier suivant: « J’espère que vous serez en état d’apprendre avec constance une nouvelle

bien triste et douloureuse [...] ce

même jour, le 3, ma mère s’est endormie saintement en Dieu, à 10 heures 21.»

Ces lettres sont très poignantes, mais celle de Léopold, datée du 12 juillet,

l’est encore plus, car elle commence par des vœux de bonne fête pour sa femme

(le 26 juillet, Sainte-Anne), il l’interrompt une première fois lorsqu’il

reçoit la nouvelle de la « maladie », puis la termine sur un ton déchirant

après la visite de l’abbé Bullinger, qui lui apprend

la nouvelle avec tact. Si la situation n’était pas si douloureuse, on pourrait

penser à une scène d’opéra...

La lettre du 3 juillet a certainement été écrite en

plusieurs étapes, comme le prouve la graphie. Sans doute Mozart écrivit-il la

lettre à Bullinger avant de passer au récit de la

création de la Symphonie parisienne: « J’ai

dû écrire une symphonie pour l’ouverture du Concert Spirituel. Elle a été

interprétée le jour de la Fête-Dieu [18 juin 1778] et applaudie unanimement. D’après ce qu’on m’a dit, il en a été fait

mention dans le Courrier de l’Europe. [...] J’ai eu très peur à la répétition, car je n’ai de ma vie, rien entendu

de plus mauvais; vous ne pouvez pas imaginer comment ils ont bousillé et gratté

la symphonie, 2 fois de suite. – J’ai

vraiment eu très peur [...] Le

lendemain, j’étais même décidé à ne pas aller au Concert; mais le soir, il se

mit à faire beau, et je résolus finalement de m’y rendre, avec la ferme

intention, si c’était toujours aussi mauvais qu’à la répétition, d’aller à l’orchestre,

de prendre le violon des mains du premier violon, M. Lahoussaye,

et de diriger moi-même. Je priai Dieu de m’accorder que cela marche, puisque

tout se fait pour son plus grand honneur et sa gloire, et ecce, la symphonie

commença, [...] au milieu du premier

Allegro, il y a tout de suite un Passage qui, je le savais bien, devait plaire;

tous les auditeurs furent enthousiasmés – il y eut un grand applaudissement – mais comme je savais, en l’écrivant, quel effet il produirait, je l’avais

réintroduit à la fin – cela recommença da capo. L’Andante plut également, mais

surtout le dernier Allegro. –Comme j’avais entendu qu’ici, tous les derniers

Allegro commencent, comme les premiers, avec tous les instruments ensemble, et

généralement unisono, je le fis commencer piano avec les 2 violons seuls, sur 8 mesures uniquement – puis vint tout de suite un

forte de sorte que les auditeurs (comme je m’y attendais) firent ch- au moment du piano – puis suivit immédiatement le forte

– entendre le forte et applaudir ne fit qu’un.» Puis il se rendit au Palais

Royal pour déguster une glace, sans oublier d’aller dire le chapelet qu’il

avait promis!

Malgré cette description, il semble que l’Andante de la

symphonie n’ait pas plu à Joseph Legros, directeur du Concert spirituel. Mozart

en composa donc un second, qu’il trouva encore meilleur. Peu avant la création,

Mozart avait toutefois eu quelque doute quant au succès éventuel de l’œuvre: « à vrai dire, je m’en soucie fort peu. Car à

qui ne siérait-elle pas? – Je suis sûr qu’elle plaira aux quelques Français

intelligents qui seront là; quant aux sots – ce n’est pas un grand malheur à

mes yeux si elle ne leur convient pas, – mais j’ai encore l’espoir que les ânes

y trouvent aussi quelque chose qui puisse les satisfaire; et puis, je n’ai pas

manqué le Premier Coup d’archet! – Et cela suffit! Ces animaux en font

toute une affaire! – Que diable! je ne vois pas la

différence, – ils commencent ensemble – comme ailleurs. C’est ridicule. Raaff m’a raconté une histoire d’Abaco [Evaristo Felice dall’Abaco,

violoncelliste de la Cour de Bavière] à

ce sujet. Un Français lui a demandé à Munich, ou ailleurs, Mr. vous avés etè à Paris? – oui; est-ce

que vous étiés au Concert spirituel? – oui; que dites

vous du Premier coup d’archet? – avés vous entendu le

premier coup d’archet? – oui, j’ai entendu le premier et le dernier – coment le dernier? – que veut dire cela? – mais oui, le

premier et le dernier – et le dernier même m’a donnè plus de plaisir.»...

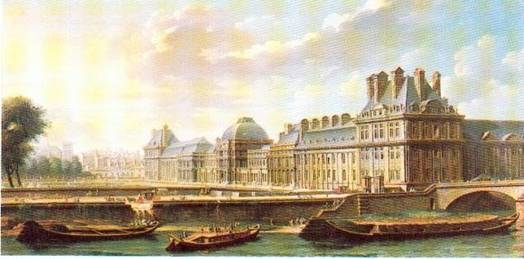

Le Palais des Tuileries où siégeait le Concert spirituel,

par Raguenet en 1757 (Musée Carnavalet)

/ DR

Avec cet état d’esprit et cette ironie sarcastique, il

est évident que Mozart ne pouvait se faire honneur à Paris. Au début, il ne

voulait pas s’y rendre, il était amoureux et ne pensait qu’à une chose: rester

à Mannheim. Grimm n’apporta pas à l’adulte Mozart le soutien que le père et le

fils attendaient de lui. «Mr Grimm est en

mesure d’aider des enfants mais pas des grandes personnes» – en fait, Grimm

aurait sans doute aimé avoir Mozart comme secrétaire, il voulait pouvoir se

parer de sa compagnie, mais le trouvait trop « confiant » et ne voulait sans doute lui concéder aucune liberté. Et

Mozart n’avait pas l’âme d’un valet...

Par ailleurs le compositeur a été plus ou moins trompé

par Legros qui semble avoir fait disparaître fin avril 1778 sa Symphonie

concertante pour flûte, hautbois, cor et basson: « Quant à la Sinfonie Concertante, il y a

encore un hic, mais je crois qu’il y a un autre obstacle. J’ai ici et là des

ennemis. Mais où ne les ai-je pas eus? – C’est toutefois bon signe. J’ai dû

écrire la Sinfonie en toute hâte, en y mettant tout

mon zèle, et les 4 concertants en ont été et en sont toujours très épris.

Legros l’avait depuis 4 jours pour copie, mais je la retrouve toujours à la

même place. Et en fin de compte, avant-hier, ne la voyant plus, je cherche bien

sous les partitions – et la découvre cachée. Je fais mine de rien et demande à

Legros : apropós, avez-vous déjà donné la Sinfonie Concertante à copier? – Non. Je l’ai oubliée.

Comme je ne peux naturellement pas lui donner l’ordre de la faire copier ni

jouer, je ne dis rien. Les 2 jours où elle aurait dû être jouée, je suis allé

au Concert. Ramm et Punto[hautboïste

et corniste] vinrent vers moi, tout

enflammés, et me demandèrent pourquoi on ne donnait pas ma Sinfonie Concertante. – Je ne sais pas. Première nouvelle.

Je ne suis au courant de rien. Ramm est alors devenu

enragé et s’est emporté, en français, contre Legros dans le salon de la

Musique, disant que ce n’était pas beau de sa part etc. Ce qui me contrarie le

plus dans toute cette histoire, c’est que Legros ne m’en a pas soufflé mot, je

ne devais rien apprendre. Si du moins il m’avait donné une excuse, disant que

le temps lui avait manqué ou autre chose comme cela, mais absolument rien – je

crois que Cambini, un maestro italien qui est ici, en

est la raison, car sans le vouloir, je l’ai discrédité aux yeux de Legros à la

première entrevue. Il a composé des quartetti et j’en

ai entendu un à Mannheim; ils sont très jolis et je lui en fis compliment. Je

lui en jouai le début; il y avait là Ritter, Ramm et Punto, ils n’eurent de cesse que je continue et que je

compose ce que je ne me rappelais plus. C’est ce que je fis. Cambini était hors de lui et ne put s’empêcher de dire: questa è una gran Testa! Mais cela ne lui aura guère plu. Si on était dans un lieu où les gens

ont des oreilles, un cœur pour sentir, où l’on comprend un tout petit quelque

chose à la Musique et où l’on a un peu de gusto, je rirais de bon cœur de tout

cela. Mais je suis entouré de bêtes et d’animaux (pour ce qui est de la

musique). Comment pourrait-il en être autrement, d’ailleurs, ils ne se

comportent pas autrement dans toutes leurs actions, amours et passions.»

Il avait également été trompé par le Duc de Guines, et ne reçut qu’un maigre salaire pour ses

compositions et ses leçons. Pourtant, au cours des 6 mois de son séjour dans la

capitale française, il composa un certain nombre d’œuvres de grande valeur:

·

le Concerto pour flûte et harpe,

·

la Symphonie concertante (perdue),

·

la Musique de ballet «Les

Petits Riens»,

·

des Variations pour piano sur divers thèmes, dont «Ah, vous dirai-je, Maman»,

·

une partie des six Sonates pour piano et violon qu’il

dédia à la princesse électrice de Bavière à laquelle il les remit sur le chemin

du retour,

·

la Symphonie parisienne, ainsi peut-être qu’une autre

symphonie perdue,

·

et, last but not least, la Sonate pour piano en la mineur, qui est souvent mise en rapport – non sans raison

sans doute – avec la mort de sa mère.

Au bout d’un an, il ne lui restait plus qu’une

perspective: revenir à Salzbourg, cette ville qu’il haïssait tant, accepter le

poste d’organiste de la Cour, avec, toutefois, un salaire triple de celui qu’il

avait eu en tant que Konzertmeister, avant son départ

pour Paris. Et là encore, il pria son fidèle ami Bullinger,

sur le ton incomparable qui lui est propre: « Faites votre possible pour que la musique obtienne bientôt un cul –

c’est le principal; elle a déjà une tête – et c’est bien là son malheur!»...

La prochaine rupture était donc programmée lorsqu’il

écrivit le 11 septembre 1778 à son père: « Mais

la seule chose qui me dégoûte à Salzbourg, je vous le dis comme je l’ai sur le

cœur, c’est que les relations avec les gens n’ont aucun niveau – que la musique

ne jouit que d’une piètre considération – et que l’archevêque ne croit pas les

gens sensés qui ont voyagé. – Mais je vous assure qu’on est vraiment une pauvre

créature si on ne voyage pas (tout au moins en ce qui concerne ceux qui se

consacrent aux arts et aux sciences). Je vous affirme que si l’archevêque ne

m’autorise pas à faire un voyage tous les deux ans, je ne peux absolument pas

accepter l’engagement. Un homme de talent moyen restera toujours médiocre,

qu’il voyage ou non – mais un homme de talent supérieur (ce que, sans renier

Dieu, je ne puis me dénier) deviendra – mauvais s’il reste toujours au même

endroit.»

Et cet état d’esprit rappelle les

paroles par lesquelles il finit par rompre définitivement avec la Cour de

Salzbourg, au cours de l’été 1781: « Si

je devais me charger de la musique, je devrais avoir entière liberté – le

premier majordome ne devrait rien pouvoir dire en ce qui concerne la musique.

Car un gentilhomme ne saurait tenir la place d’un maître de chapelle, mais un

maître de chapelle peut fort bien être un gentilhomme.»

Figaro n’est pas

loin...

Geneviève Geffray*.

* Geneviève Geffray, licenciée ès-Lettres de l’Université

Paris-Nanterre, a été de 1973 à 2011 Conservateur en chef de la Bibliotheca Mozartiana de la

Fondation Internationale Mozarteum à Salzbourg.

Depuis 1997 elle est responsable de l’édition de l’Almanach de la Semaine

Mozart de la Fondation Internationale Mozarteum. Elle

est, entre autres, l’auteur de la traduction et du commentaire musicologique de

l’édition intégrale de la Correspondance de la famille Mozart, publiée de 1984

à 1999 en sept volumes aux Éditions Flammarion à Paris, qui a reçu en avril

1999 le „Prix des Muses“ de Musicora pour la

meilleure documentation musicologique. Elle a également publié et commenté pour

une maison d’édition allemande le Journal de Nannerl Mozart 1775–1783 avec des annotations de son frère Wolfgang et de son père Leopold. Elle est l'auteur de divers articles pour des dictionnaires

parus au cours de l’Année Mozart 2006 et de publications en fac-similé de

quelques joyaux de la Fondation Internationale Mozarteum :

W. A. Mozart, « Allegro pour clavier » K. 6 noté par son père Leopold dans le Livre de Musique de Nannerl,

et « Le dernier portrait de Wolfgang Amadé Mozart.

Le dessin à la pointe d’argent de Doris Stock, Dresde, 16/17 avril 1789.

Contexte historique et fac-similé ».

(1) W. A. Mozart. Correspondance complète... Édition française et traduction de l’allemand par Geneviève Geffray. Paris, Flammarion 2011. 1908 p. Les citations sont tirées de cette édition, les mots soulignés sont en français dans le texte.

FESTIVALS PASCAUX A BADEN-BADEN ET A SALZBURG

L'organisation d'un festival de

musique à la période pascale n'est pas nouvelle. C'est Herbert von Karajan qui, en 1967, lança celui de Salzbourg, amenant

avec lui les fabuleux musiciens du Philharmonique de Berlin. Celui de

Baden-Baden, plus récent, fait partie des quatre manifestations annuelles de

prestige de cette scène allemande de renom. Hasard des choses, l'âme de la

manifestation salzbourgeoise, le Philharmonique de Berlin, a émigré, en 2013,

dans la cité du Bade-Wurtemberg, s'y trouvant sans doute plus à l'aise. Qu'à

cela ne tienne, Salzbourg tint bon en s'attachant le concours d'un autre

orchestre renommé, la Staatskapelle de Dresde. Aussi,

aujourd'hui, ces festivals pascals

rivalisent-ils d'aura dans les trois domaines de l'opéra, du concert

symphonique et de la musique de chambre, montrant l'extraordinaire polyvalence

de ces deux orchestres. Pour ce qui est de l'opéra, on a décidé à Salzbourg,

avec Arabella, de fêter Richard Strauss, en

cette année anniversaire. A Baden-Baden, tournant le dos à la volonté de

privilégier l'actualité immédiate, on affichait Manon Lescaut de Puccini.

LE FESTIVAL

DE PÂQUES DE BADEN-BADEN

Puccini servi par un orchestre flamboyant

Giacomo PUCCINI : Manon Lescaut. Drame lyrique en quatre

actes. Livret de Ruggero Leoncavallo, Marco Praga,

Domenico Oliva, Luigi Illica, Giuseppe Giacosa, Giulio Ricordi, Giuseppe Adami ; d'après le livret de Henri Meilhac et

Philippe Émile François Gille pour l'opéra « Manon » de Jules

Massenet, tiré de l'« Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut » de l'abbé Prévost. Eva-Maria Westbroek, Massimo Giordano, Lester Lynch, Liang Li, Bogdan Mihai, Reinhard Dorn, Magdalena Kožená, Kresimir Spicer, Arthur Espiritu, Johannes Kammler, Saulo Garrido. Philharmonia Chor Wien. Berliner Philharmoniker, dir. Sir

Simon Rattle.

Mise en scène : Sir Richard Eyre.

Acte II ©

Jochen Klenk

Créé en 1893, à Turin, Manon Lescaut est le premier grand opéra de Puccini. Si

le libretto, inspiré du roman de l'abbé Prévost, a connu quelques vicissitudes,

d'où le nombre de ses auteurs, et s'en écarte notamment plus que celui de la Manon de Massenet, la musique brille par sa profusion mélodique et respire la

passion. D'où l'intérêt que lui portent les chefs d'orchestre. On se souvient

de la production dirigée par John Eliot Gardiner à Glyndebourne,

sans parler des grandes versions discographiques, telle celle de Tulio Serafin, avec Callas, ou de

Guiseppe Sinopoli, avec Freni.

A son tour Simon Rattle s'y plonge avec délice. Pour

sa première incursion dans l'univers puccinien, le

chef britannique offre une lecture rien moins que flamboyante. Sa direction,

extrêmement tendue, est véritablement « énergétique », bardée de grands coups

de boutoir, assortie des fortissimos étourdissants, comme à la fin du troisième

acte. Mais sait aussi réserver des moments de répit d'un lyrisme lumineux,

cultivant une sonorité italienne racée, inespérée dans sa splendeur. À l'image

du fameux Intermezzo précédant l'acte III, lesté d'une atmosphère grandiose,

qui n'est pas sans évoquer le Tristan de Wagner. Il faut dire qu'avec

les Berliner Philharmoniker le son est constamment envoûtant, ennoblissant le matériau, en particulier à

travers l'intervention de magnifiques solistes, flûte, hautbois ou harpe, ou

d'ensembles instrumentaux, les violoncelles en particulier, d'une ligne ample

et chaleureuse. On reste émerveillé devant la magnificence dont Rattle entoure le chant. En pareil écrin, ses solistes

donnent le meilleur. Eva-Maria Westbroek n'est,

certes, pas la frêle jeune femme imaginée par Prévost au début de son récit.

Mais la consistance qu'elle apporte au rôle va en s'amplifiant au fil de la

soirée, pour atteindre le zénith au dernier acte, dans l'aria « Sola, abandonnata.. », d'une puissance émotionnelle vraie.

Pour sa prise du rôle de Des Grieux, Massimo Giordano

offre pareille assomption, une stamina tendue comme

un arc et une quinte aiguë bien sonnante. Le personnage, qui possède un relief

sans doute plus affirmé que celui de l'héroïne, et se voit offrir plus

d'occasions de briller, est jeune, plus impulsif qu'aristocrate. De Lescaut, le frère dissolu et arrangeant, le baryton

américain Lester Lynch livre un portrait débonnaire mais ne dégage pas d'aura

particulière vocalement. Il en va de même du terne Géronte de Liang Li. Les seconds rôles sont bien tenus, dont Bogdan Mihai, jeune et fringant Edmondo au premier acte, et

Magdalena Kožená, luxus casting dans la partie épisodique de la chanteuse du Madrigal de l'acte II, ou

encore Kresimir Spicer, qui abandonnant pour un soir

les rôles baroques, interprète un amusant maître de ballet. On saluera la

prestation du Philharmonia Chor de Vienne, une phalange créée dans les années 2000, à Salzbourg, par Gérard

Mortier, d'un bel engagement vocal et scéniquement fort convaincant aux actes I

et III.

Acte IV ©

Jochen Klenk

La production fastueuse de

Richard Eyre, laquelle doit plus tard faire les beaux soirs du MET de New York,

se veut démonstrative. L'idée, plus originale que réellement pertinente, au

demeurant devant un public en majorité germanique, est d'actualiser l'intrigue

qui, du Paris corrompu de la Régence, se vit dans celui de l'occupation

allemande des années 1940. La présence de soldatesque casquée et bottée apporte

une pression supplémentaire, sans pour autant renforcer l'impact dramatique.

Ainsi, au II ème acte, dans l'opulent et imposant

hôtel particulier de Géronte, quelques militaires zélés, et guindés à souhait,

offrent-ils leurs services pour introduire les invités du maître de maison,

puis le débarrasser lestement des amants infernaux. Le 1er acte, censé se

situer à Amiens, semblait déjà, de par ses vastes perspectives étagées et la

présence pesante de cette force armée au look peu amène, nous transporter dans

quelque autre plus grande ville : à la terrasse d'un grand café parisien, face

à la riche demeure de Géronte. Foin de voiture de poste d'où débarque Manon et

les autres voyageurs harassés, mais une locomotive se profilant dans le

lointain dans un épais nuage de vapeur. On est près de la gare du Nord ! Reste

que la différentiation entre scènes de foule et confrontations intimistes, dans

le cas de Manon et de Des Grieux, est ménagée avec un

sûr métier. Si la direction d'acteurs n'est pas des plus imaginatives, du moins

sert-elle la trame dramatique avec efficacité. La fin abrupte du II ème acte en est la démonstration, tandis que la pauvre

épousée, accusée d'avoir trahi la confiance du vieux barbon libidineux, est

prestement empoignée par deux militaires en faction, qui n'en demandaient pas

tant. Le faste grandiloquent et un peu froid bascule alors vraiment dans le

drame. Comme au troisième acte, dans la prison au Havre, où la litanie des noms

des prostituées envoyées au bagne américain tranche avec le ballet des marins

préparant, au-dessus, le funeste embarquement. Le dernier acte, censé se situer

dans une lande désertique de Louisiane, découvre une vision de chaos : les

ruines de l'hôtel particulier parisien, sans doute, où Manon coula des jours

heureux. Nonobstant le parcours acrobatique demandé aux deux protagonistes,

contraints d'enjamber des reliefs fort anguleux, le drame fonctionne puisque

c'est sur un duo quasi ininterrompu que Puccini clôt son drame lyrique. Reste

qu'en dernière analyse, cette mise en scène impressionne plus qu'elle n'émeut.

Elle laisse le dernier mot à la symphonie et aux effluves mirifiques qui

émanent de la fosse d'orchestre où, on l'a compris, se joue l'essentiel.

Peter Sellars met en espace la Passion

selon Saint Jean

Jean Sébastien BACH : Johannes-Passion BWV 245, pour solistes, chœur et orchestre. Mark Padmore, Camilla Timing, Magdalena Kožená, Topi Lehtipuu, Roderick Williams, Christian Gerhaher. Rundfunkchor Berlin. Berliner Philharmoniker, dir. Sir Simon Rattle. Présentation scénique : Peter Sellars.

Rundfunkchor Berlin © Monika Rittershaus

La Passion selon Saint Jean de JS Bach était jouée dans une mise en espace due à Peter Sellars.

Créée le Vendredi Saint de 1724, à Leipzig, la Johannes-Passion, malgré son

intimité et une intériorité plus marquée que la Matthaus-Passion,

développe un vrai drame musical, dont n'est pas absente une certaine

théâtralité, notamment pour ce qui est des interventions du chœur. La

dramaturgie en est délicate en raison même de sa structuration, faite de

nombreuses ruptures, d'interruptions dans le continuum du récit biblique. Il

n'est pas étonnant que Peter Sellars, dont on connaît

la profonde spiritualité (illustrée naguère dans le Saint François d'Assise de

Messiaen et plus récemment, avec l'oratorio The Gospel According to the Other Mary de John Adams), s'y soit

confronté. Avec son sens inné pour dégager les lignes de force du récit. Sans

jouer sur les mots, il est question ici de « présentation scénique »,

et non de mise en scène à proprement parler. Mais la manière va bien au-delà de

la simple mise en espace. « Il ne s'agit pas de théâtre. C'est une prière, une

méditation » souligne-t-il. Le plateau ménage une aire de jeu centrale, avec

pour tout élément décoratif une lampe projetant sur le sol un faisceau rond de

lumière. L'orchestre est disposé derrière sur plusieurs rangées, le chœur à

gauche, le continuo et l'orgue positif à droite. Les choristes, les solistes et

surtout l'Évangéliste, vont tour à tour investir cette aire pour donner vie aux

diverses séquences de la Passion. Le premier élément frappant est le traitement

du chœur, la « turba », cette foule souvent

déchaînée, le peuple ou les grands Prêtes, qui envahit la scène. On y retrouve une gestuelle, si signifiante chez Sellars,

faite de jeux de mains, et cet art combien maîtrisé de composer les groupes.

Ils unissent texte et musique en lui donnant une expression corporelle.

L'évangéliste est ici plus qu'un simple narrateur. C'est un passeur, une sorte

de régisseur, qui accouche les autres personnages. C'est à travers lui que les

événements sont explicités. Les « protagonistes », Jésus, Pierre, Pilate, les

vivent intensément ; ce qui donne lieu à d'admirables arrêts sur image, lors

des arias qui suivent les récitatifs : confusion et douleur de Pierre, après

qu'il eût renié, ambivalence de Pilate qui tente de se faire accommodant face

au peuple résolu, et en un ultime geste de déchirement, s'allonge auprès du

Christ terrassé par l'indignité. Il arrive aussi que le chef d'orchestre se déplace,

pour souligner telle intervention du chœur par exemple, ou simplement mieux

coordonner les diverses forces réparties autour de lui. A travers cette

dimension supplémentaire, le texte acquiert une vigueur expressive

insoupçonnée. Et la rhétorique de la Passion devient captivante. Il se dégage

de cette lecture une réelle ferveur, plus que spécifiquement religieuse, d'un

autre ordre, celle de la délivrance d'un message de compassion.

Mark Padmore, Camilla Timing et Simon Rattle © Monika Rittershaus

L'exécution proprement musicale est servie

par un plateau de choix. Elle est dominée par la prestation de Mark Padmore, bouleversant Évangéliste. A son chant immaculé et

combien émouvant, se joint une profonde empathie avec le texte. Ses

interventions marquées au coin d'une infinie douceur, vous empoignent aux

larmes. Celle des chœurs de la Radio de Berlin n'est pas moindre, qui habitent

le texte et par leurs mouvements, donnent au récit une consistance tangible. Si

elle est moins développée vocalement que dans la Passion selon Saint Matthieu,

la partie de Jésus est extrêmement caractérisée par la régie de Peter Sellars. Le baryton Roderick Williams s'y montre déchirant, alors que malmené, projeté à terre, bousculé

sans ménagement par les sbires de Pilate. Celui-ci est campé, tout comme le

rôle de Pierre, par Christian Gerhaher, superbe voix

grave, idéalement conduite, tout autant que dans les arias de basse. Celles

confiées au ténor, Topi Lehtipuu les emplit d'émotion. Il en va de même de celles de soprano, Camilla Timing, et

d'alto, Magdalena Kožená, contribuant à une

interprétation aussi pure qu'intense. Ces mêmes qualificatifs distinguent la

direction de Simon Rattle, portée par ses merveilleux

musiciens. Une approche baroquisante, des tempos relativement animés et

l'accent justement porté sur les solos instrumentaux, révélant les premiers

pupitres de l'orchestre, Andreas Blau et Michael Hasel, flûtes, Jonathan Kelly et Albrecht Mayer, hautbois,

Ulrich Knörzer, viole d'amour, font de cette

exécution un événement.

La grande fête des Berliner Philhamoniker

DR

C'est désormais une tradition, instaurée

depuis la résidence pascale à Baden-Baden, que la grande soirée festive, dite

« Musikfest », mettant en avant les

diverses formations de l'illustre orchestre. Bien sûr, le concert tient un peu

du pot pourri. Mais de ce braquet là, on en redemande ! Les choses commencent

en fanfare avec les Bläser der Berliner Philharmoniker, autrement dit les Vents. Qui vont

déployer des trésors d'ingéniosité dans

l'Ouverture du Barbier de Séville de Rossini, à laquelle la flûte

traversière et piccolo de Michael Hasel apporte un

indéniable zest. Si le concerto La notte de

Vivaldi, donné dans un arrangement dû à Andreas Tarkmann,

s'avère une curieuse mixture en pareille occurrence, la « Danse des

heures » de l'opéra La Gioconda retrouve

une verve communicative. Changement d'éclairage avec les « Quatre

saisons », confiées au Berliner Barock Solisten, et en soliste Daishin Kashimoto, premier violon

de l'orchestre. Cet ensemble est composé de 15 musiciens, dont le stupéfiant

celliste Stephan Koncz. On y trouvera des gemmes, tel

le mouvement lent du « Printemps », un concerto l'« Été »

tout en contraste, traversé par les traits pizzicatos rageurs du cello au 3eme mouvement, ou encore le largo hypnotique de

l'« Automne », là encore dû à l'archet enchanteur de Koncz, sans oublier un finale de l'« Hiver »,

pris dans un tempo étourdissant, à tombeau ouvert. Kashimoto se joue les trilles du diable avec un aplomb à couper le souffle. Un ensemble

de sept solistes, conduits par Simon Rattle, va

ensuite donner les Folk Songs de Berio,

chantés par Magdalena Kožená. En famille donc... On

notera les interventions de la harpe de Marie-Pierre Langlamet et les percussions incisives. Ces 11 Chants, composés pour Cathy Berberian, réunissent des éléments hétérogènes, de par les

textes, les langues et le matériau musical. Koženáe offre une interprétation chargée de sens et pleine d'esprit. La soirée

connaîtra de nouveau un changement de climat avec, cette fois, la formation des

cuivres. De Gabrielli (Sonate XV) à Rossini

(paraphrase du duo Figaro-Rosine « dunque io son » du Barbier de Séville), ces fabuleux

musiciens nous emmèneront aussi à travers la délicieuse Suite pour cuivres de Pergolèse (arrangement de Robert Szentpáli), que Stravinsly reprendra pour son fameux ballet Pulcinella. C'est festif en diable et d'un esprit fou.

Un bis, à « la Ungarese », follement

virtuose, conclura les festivités en beauté, sous l'œil du maestro Rattle au bord de la coulisse entr'ouverte. Tout cela plait

et amuse, car entrelardé de commentaires appuyés et cherchant à être

désopilants d'un Monsieur Loyal appliqué, Klaus Wallendorf,

ex corniste de l'orchestre, reconverti en animateur habilité à chauffer la

salle. Cela prend, à en juger par les « jokes »

déchaînant rires et applaudissements du public, allemand dans sa grande

majorité. Pour ceux-là, et les autres, le concert aura montré les vertus des

diverses formations d'un orchestre décidément au top de sa forme.

Concerts de musique de chambre

A. Ivič, S. Kermarrec, M. Biron, A. Bader, G. Jehl © DR

Ces vertus d'excellence, on les apprécie

encore au fils des concerts de musique de chambre organisés en cours de journée

dans divers lieux en ville. L'occasion aussi de mieux faire connaissance avec

les musiciens de l'orchestre. Ainsi de ce programme, donné dans la grande salle

du casino, autour de « I Crisantemi » de

Puccini. Ce court morceau instrumental, en forme d'andante, pour quatuor à

cordes, a été écrit en 1890, pendant les ébauches de Manon Lescaut. D'une tristesse indicible, cette élégie,

introduite par le violoncelle, montre une grande richesse harmonique. Puccini

reprendra sa veine mélancolique dans l'intermède de l'acte III de l'opéra. La Serenata op. 46 d'Alfredo Casella (1883-1947) fait

appel à un improbable quintette, violon, cello,

basson, clarinette et trompette ! On y

trouve, au cours de ses six mouvements, une étonnante profusion de climats,

dont l'humour, dans la marche introductive, l'esprit, à la gavotte, confiée aux

seuls vents, ou la grâce aérienne dans la cavatine, dévolue aux deux cordes. Le

« Notturno », de veine post puccinienne, développe une atmosphère angoissante, que

renforcent les coups d'archet frappés du cello. Le

finale, sur un rythme de tarentelle, « alla Napoletana »,

est entrainant. Le concert avait débuté sagement par le Quintette pour

clarinette et cordes K 581 de Mozart, magistralement joué par Aleksandar Ivič, Christoph von der Nahmer, violons, Joaquín Riquelme García, alto, Solène Kermarrec - la celliste brestoise de l'orchestre berlinois - et la superbe clarinette

d'Alexander Bader. Une exécution d'un fin classicisme et d'une perfection

instrumentale rare.

Iris

Vermillon et le Varian Fry Quartett © DR

Un autre concert, donné dans la magnifique Stiftkirche, la plus vieille église de Baden-Baden,

présentait le Varian Fry Quartett,

qui emprunte son nom à un écrivain et journaliste américain engagé. Ces quatre

jeunes musiciens, qui avaient donné leur premier concert public lors du festival

pascal de 2013, avaient choisi un programme italien, autour d'une pièce peu

connue d'Ottorino Respighi, Il Tramonto (le coucher du soleil). Ce poème lyrique pour mezzo-soprano et quatuor à

cordes a été composé en 1918, peu après les célèbres Fontaines de Rome,

sur un texte de Shelley, de 1826, « The sunset ».

Il célèbre quelques uns des thèmes chers à l'imaginaire romantique, l'amour et

la mort, les affres de la douleur, l'aspiration au repos, le passage du temps.

Respighi y développe une effusion musicale subtile par une instrumentation

claire et raffinée, aux harmonies choisies, dans le chant comme pour

l'accompagnement. Et créé des atmosphères contemplatives, mais où peut

s'exalter la passion. Iris Vermillon en donne une interprétation sensible et

d'un extrême fini vocal. En première partie, le Quatuor Varian Fry jouait le Quatuor N°5 de Luigi Cherubini. Cette pièce (1835), dans le

sillage de Joseph Haydn, se révèle un bijou de classicisme, auquel le son plein

et clair de notre jeune talentueux quatuor apporte quelque hédonisme.

Jean-Pierre

Robert.

L'OSTERFESTSPIELE

DE SALZBURG

Un couple de rêve pour Arabella

Richard STRAUSS : Arabella. Comédie lyrique en trois

actes. Livret de Hugo von Hofmannsthal. Renée

Fleming, Thomas Hampson, Hanna-Elisabeth Müller, Daniel Behle, Albert Dohmen, Gabriela Beňačková,

Benjamin Bruns, Derek Welton,

Steven Humes, Jane Henschel, Daniella Fally. Rafael Harnisch. Sächsischer Staatsopernchor Dresden. Sächsische Staatskapelle Dresden, dir. Christian Thielemann. Mise en scène : Florentine Klepper.

Renée

Fleming et Hanna-Elisabeth Müller © Creutziger

Ce que personne, pas même

Alexander Pereira à l'Opernhaus de Zürich, n'avait pu

réaliser, Peter Alward, l'intendant du Festival de

Pâques de Salzbourg, l'aura réussi : réunir dans l'opéra Arabella les deux stars américaines, éminents spécialistes du rôle-titre et de celui de Mandryka, Renée Fleming et Thomas Hampson.

D'où l'importance de l'événement. On n'aura pas été déçu ! Ces deux monstres

sacrés connaissent leur métier sur le bout des doigts et savent donner le

change, même lorsque le chef d'orchestre ne leur facilite pas la tâche. Ultime

collaboration avec Hugo von Hofmannsthal, Arabella déroule à Vienne une atmosphère bien

différente de celle du Chevalier à la rose : la société bourgeoise en

voie de décrépitude des années 1860. Ayant finalement adhéré à la description