PAROLES D'AUTEUR : PROPOSITION D'ANALYSE DU PROCESSUS DE TRADUCTION EN ART – FANTIN-LATOUR ET WAGNER

PROPOS PARTAGÉS : HELGA RABL-STADLER, PRESIDENTE DU FESTIVAL DE SALZBOURG

FESTIVALS! LA SEMAINE MOZART DE SALZBOURG

L'AGENDA

8 / 3

Le Roi David à Toulouse

Le Roi David d'Arthur Honegger

a débord été conçu comme une musique de scène pour le drame de René Morax.

Celle-ci a été créée en 1921. Honegger reprendra ensuite sa partition pour en

faire un oratorio, élargissant le matériau orchestral de manière substantielle.

Cette version a été donnée pour la première fois en 1923, en Suisse et en

allemand, puis en français à Paris, à la salle Gaveau en 1924. Sous cette

forme, elle appartient au genre de l'oratorio dramatique avec chœur mixte,

solistes et récitant, car ceux-ci jouent un rôle aussi important que

l'orchestre. La force de la composition, la ferveur qu'elle dégage, lui ont

vite assuré un succès qui ne s'est jamais démenti. Honegger y fait montre d'un

langage personnel dont Cocteau disait qu'il brûlait d'un vrai « feu

intérieur ». Elle sera jouée à Toulouse, au Capitole, avec l'Orchestre et

les chœurs maison sous le direction d'Alfonso Caiani. Une occasion d'écouter une œuvre rare.

Théâtre

du Capitole, Toulouse, le 8 mars 2016 à 20H

Réservations : place du Capitole, BP 41408

- 34014 Toulouse Cedex 6 ; par tel. : 05 61 63 13 13

; en ligne : service.location@capitole.toulouse.fr ou www.theatreducapitole.fr

9, 10, 15 / 3

Concerts à Notre Dame de Paris

Olivier

Messiaen / DR

Dans le cadre du cycle de

concerts de Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris, est programmée La Passion selon Saint-Jean de J.S.

Bach, les 9 et 10 mars. Elle sera interprétée par la Maîtrise Notre-Dame de

Paris "chœurs d'adultes", avec Henri Chalet pour Chef de chœur. Et

par un ensemble instrumental et vocal

formé d'élèves du Conservatoire national supérieur de musique et de

danse de Paris, du Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt, et des

Conservatoires à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt et de Paris, sous

la direction de Philippe Pierlot. Par ailleurs, un concert d'orgue et d'ondes

Martenot avec les étudiants du Conservatoire de Paris et du CRR de

Boulogne-Billancourt, sous la direction de Michèle Foison, aura lieu le 15

mars. Avec au programme : Adoro Te (orgue)

et La Fête des belles eaux (sextuor

d'ondes Martenot) d'Olivier Messiaen, et Gemme

d'étoiles (sextuor d'ondes Martenot, orgue à quatre mains et tam-tam) de

Michèle Foison (*1942).

Notre Dame de Paris, les 9, 10

(Bach) et 15 mars 2016 à 20H30.

Réservations : sur place avant

le concert ; par tel : 01 44 41 49 99.

13, 15, 17, 19, 21 / 3

Une création de Wolfgang Mitterer à l'Opéra de Lille

Wolfgang

Mitterer / DR

Événement pour la création lyrique 2016 que l'opéra Marta, le

nouvel opus du compositeur autrichien Wolfgang Mitterer

(*1958), aussi iconoclaste que génialement inventif, issu de la

scène viennoise. Dans

un flux dramatique puissant et foisonnant, ce virtuose du collage musical et

des dispositifs électroniques fait converger texte et musique au service d'une

fable à la féérie sombre, commandée à la jeune auteure autrichienne Gerhild Steinbuch,

héritière de Thomas Bernhard, Werner Schwab ou Elfriede

Jelinek. Ludovic Lagarde met en scène ce

monde « d'après la fin du monde », d'où les enfants ont totalement

disparu. Tous, sauf une, Marta, devenue une icône idolâtrée. "Les enfants sont

partis" : la ville s'est vidée, et le roi et la reine

cherchent encore à comprendre : où est passée Marta ? Les enfants sont-ils

morts ou se sont-ils enfuis ? L'ensemble Ictus et

l'ensemble vocal Les Cris de Paris, sous la

direction musicale de Clement Power, font vivre une

partition faite de vertiges, ruptures, syncopes, et brusques montées

d'adrénaline au service d'un texte aussi sidérant qu'inquiétant. « C'est

important pour moi de donner aux chanteurs des mots avec lesquels ils peuvent

engager leur âme » écrit Mitterer :

Elsa Benoit, Georg Nigl,

Ursula Hesse von den Steinen, Martin Mairinger et Tom Randle, tous

chanteurs rompus aux exigences scéniques des opéras d'aujourd'hui.

Opéra

de Lille, le 13 mars 2016 à 16H et les

15, 17, 19, 21/3 à 20H

Réservations :

Billetterie, rue Léon Trulin, Lille ; par tel : 03 62

21 21 21 ; en ligne :

billetterie@opera-lille.fr

9, 11,

14, 18, 21, 23, 30 / 3

Moult pianos à Gaveau et trois clavecins

Béatrice

Martin

Benjamin

Alard

Jean

Rondeau / DR

Mars verra à la Salle Gaveau se produire plusieurs maîtres du

piano ainsi qu'une triade de clavecinistes. François Weigel, pianiste,

compositeur et chef d'orchestre (*1964) donnera une trilogie audacieuse puisque

constituée de la Sonate KV 457 de Mozart, de la sonate N° 23

« Appassionata » de Beethoven et la Sonate en si mineur de Liszt (9/3).

Puis ce sera le tour, le 11/3, de Muza Rubackyte, dans Schumann, Cuirlionis

et Prokofiev (cf. NL de 2/2016). Luis Fernando Pérez se consacrera à une œuvre

qui lui est chère, Goyescas de

Enrique Granados. Cet héritier de la grande Alicia de Larrocha n'a que tendresse pour ces pièces baignées du

chaud soleil de son Espagne natale (14/3). La pianiste japonaise Junko Okazaki, élève de Vlado Perlemuter dont elle est la dédicataire des manuscrits, a

choisi un programme français : trois Nocturnes (Nos 1, 12 et 13) de Fauré, deux

extraits des Images 2 ème série et

« Masques » de Debussy, avant de conclure avec la Sonate de Liszt,

décidément fort prisée par les interprètes ces temps (18/3). Puis Ivo Pogorelich, qui ne se produit à Paris que dans le cadre

intimiste de cette salle légendaire, concoctera une soirée comme il en a le

secret : la Sonate op 54 de Beethoven, la Toccata de Schumann,

« Pour le piano » de Debussy, Trois danses espagnoles de Granados et

Les 6 Moments Musicaux de Rachmaninov (21/3). Enfin François-Frédéric

Guy jouera les trois sonates de Brahms. Ces pièces souvent délaissées par ses

confrères, sont en tout cas très peu souvent jouées à la suite. Mais Guy aime

les défis (30/3). Entre ces déluges pianistiques, un concert de musique baroque

réunira trois clavecinistes de renom Béatrice Martin, Benjamin Alard, et Jean Rondeau, accompagnés par Les Folies

Françoise dirigées par Parick Cohen-Akenine. Au programme : les concertos pour deux et pour

trois clavecins de Bach, chefs d'œuvre du genre (23/3).

Salle Gaveau, les 9, 11, 14, 18, 21, 23, 30 mars 2016 à 20H30.

Réservations : Billetterie, 41-47, rue La Boétie, 75008 Paris ; par tel : 01 49 53 05 07 ; en ligne :

www.sallegaveau.com

16, 18, 20, 22, 23 / 3 & 8, 10, 17 / 4

Ideomeneo à l'ONR

DR

Poursuivant son exploration des

operas serias de Mozart,

l'Opéra de Rhin présente Idomeneo. Ce

premier grand titre, créé à Munich en 1781, est d'une audace exceptionnelle

quant à la vraie révolution qu'opère le jeune compositeur dans le genre seria : importance déterminante accordée aux chœurs, fine

peinture des caractères, d'une force tragique, d'une extrême efficacité pour

narrer le drame de ce fils s'émancipant

d'un père qui a voulu le sacrifier à Neptune. Cette nouvelle production sera

dirigée par Sergio Alapont et mise en scène par

Christophe Gayral. Au sein de la distribution qui,

s'agissant de certains des personnages, doit affronter de périlleuses

difficultés vocales, on retiendra plus particulièrement l'Idomeneo

de Maximilian Schmitt, l'Idamante de Juan Francisco Gatell, l'Elettra d'Agneta Eichenholz et l'Ilia de

Judith Van Wanroij.

Opéra de Rhin à Strasbourg, les

16, 18, 22, 24 mars à 20H et le 20/3 à 15H, puis à Mulhouse, La Sinne, les 8 avril à 20H et 10/4 à 15H, enfin à Colmar,

Théâtre municipal, le 17 avril à 15H.

Réservations : Opéra de

Strasbourg : 19, Place Broglie, BP 80320, 67008 Strasbourg cedex ; par tel. :

03 68 98 51 80.

Théâtre

de Colmar : 3, rue Unterlinden, 68000 Colmar ; par

tel. : 03 89 20 29 01.

La Sinne/Mulhouse, 39, rue de la Sinne,

68948 Mulhouse ; par tel.: 03 89 33 78 00.

En ligne : caisse@onr.fr

18, 20, 22 / 3

Semaine Sainte en Arles

La XXXIe

édition de la Semaine Sainte en Arles se déroulera du 18 au 22 mars dans la

chapelle du Méjan. En ouverture de ce festival de musique

baroque et sacrée, se produira l'Ensemble Musicatreize,

dirigé par Roland Hayrabedian, qui interprétera les

Litanies pour Ronchamp de Gilbert Amy. Conçu comme une sorte d'hommage au

sanctuaire de Ronchamp et à son génial architecte en 1955, Le Corbusier, cette

œuvre est chantée à la fois en latin (sur les « Litanies de la

Vierge » de Jacques Hostius) et en français (extraits du Livre de

l'Ecclésiaste). « C'est une manière d'itinéraire liturgique et sonore où les

langues de la tradition occidentale chrétienne (grec et latin) alternent avec

le français, pour les besoins de la cause, rappelant le rôle prépondérant et international des pèlerinages

médiévaux », selon l'auteur (18/3). Puis c'est le tout jeune Concert de la

Loge Olympique, fondé en 2015 par Julien Chauvin, qui fera (re)découvrir

le somptueux Stabat Mater de Boccherini, écrit en 1781 sur un texte du

XIII ème siècle, attribué à Jacopone

da Todi. On jouera aussi du même compositeur sa Symphonie

en si bémol, et de Francesco Corselli les Lamentations

du Jeudi Saint (20/3). Enfin, l'ensemble La Rêveuse transportera le public

dans le monde des "Abendmusiken", cantates et sonates

traditionnellement jouées avant Noël dans le Nord de l'Allemagne. Buxtehude

donna ses lettres de noblesse à cette musique et sera à l'honneur avec

plusieurs cantates. Seront données également des pièces de Johann-Adam Reinken. On appréciera les talents de ces musiciens

généreux, en particulier de Florence Bolton, viole de gambe, Benjamin Perrot,

théorbe et Bertrand Cuiller, clavecin & orgue (22/3).

Chapelle du Méjan,

les 18, 20 et 22 mars 2016 à 20H.

Réservations : Association du Méjan, BP 90038, 13633 Arles cedex ; par tel : 04 90 49 56

78 ; en ligne : mejan@actes-sud.fr ou www.lemejan.com

23, 24, 25 / 3

Pour ses dix ans Aedes chante Bach

DR

L'Ensemble

vocal Aedes fête en 2016 ses 10 années

d'existence avec la Passion selon

Saint-Jean BWV 245 de JS Bach. Sous la direction de Mathieu

Romano, Aedes s'associe à l'ensemble Les Surprises

avec ses 18 instrumentistes et cinq solistes vocaux pour donner cette

œuvre majeure en une tournée de sept dates dont les trois premières auront

lieu en mars, respectivement à l'Opéra de Massy, au Théâtre impérial de

Compiègne et au Théâtre Jean Vilar de Suresnes. D'autres représentations

suivront en mai (Festival de l'Epau, 27/5), et en

août : Rencontres musicales de Vézelay (20/8), Opéra de Vichy (23/8) et Sinfonia en Périgord (24/8).

Les 23 mars 2016 (Massy),

24/3 ( Compiègne) et 25/3 (Suresnes).

Réservations : Opéra de

Massy, 1 Place de France, 91300 Massy ; par tel : 01 60 13 13

13 ; en ligne : www.opera-massy.com

Théâtre impérial de

Compiègne, 3, rue Othenin 60200 Compiègne ; par tel :

03 44 40 17 10; en ligne : www.theatre-compiegne.com.

Théatre

Jean Vliar, 16 Boulevard Stalingrad, 92150 Suresnes ;

par tel : 01 46 97 98 10 ; en ligne : www.theatre-suresnes. fr

16, 17 /

4

Athalia de Haendel à Herblay

Une

nouvelle production d'Athalia

de Haendel sera donnée au théâtre d'Herblay dans une interprétation

à la fois originale et purement baroque sur instruments d'époque. L'oratorio en

trois actes Athalia a été créé en 1733 à

Oxford, sur un livret de Samuel Humphreys d'après la

tragédie Athalie de Racine. Il traite l'affrontement des religions et

des jeux politiques. Iñaki Encina Oyón

dirigera le Chamber choir of Europe, formation

d'excellence et l'Ensemble Diderot, fondé en 2009, qui compte parmi les formations baroques actuelles les plus

brillantes. La régie sera assurée par Mohamed Djaafeur

Djebbar et Thomas Sanlaville.

Théâtre

Roger Barat, place de la halle, 95220 Herblay, le 16

avril 2016 à 20H et le 17 à 16H.

Réservations

: au théâtre ; par tel : 01 39 97 79 73 ou 01 34 50 34 80 ; en ligne :

billeterieculture@herblay.fr

Le Festival d'Aix et le Festival de Pékin sur la même orbite

Le

Songe d'une nuit d'été dans la mise en scène de Robert Carsen

Festival

d'Aix-en-Provence 2015 / DR

Lors d'une conférence de presse

à l'Hôtel de La Monnaie à Paris, Bernard Foccroule et

Long Yu, directeurs artistiques, respectivement, du

Festival d'Aix-en-Provence et du Beijing Festival ont présenté l'accord de

collaboration entre les deux institutions. Ce partenariat, d'une durée de cinq

ans (2016-2020), permettra, chaque saison, de présenter à Pékin une production

aixoise. Ainsi Le Songe d'une nuit d'été de Ben Britten, dans la

célébrissime mise en scène de Robert Carsen, le sera

en 2016, puis Written on Skin de George

Benjamin, créé à Aix en 2012, à l'automne 2017, et Pelléas

et Mélisande, dans le production très attendue du

Festival de l'été prochain, sera donné en 2018. Ces œuvres seront interprétées

par le China Philharmonic Orchestra, sous la

direction de Stuart Bedford (Britten) et Franck Ollu

(Benjamin). Elles seront suivies, en 2019 et 2020, de deux opéras, objets de

commandes conjointes des deux festivals, dont une passée à un compositeur

chinois dont le nom est encore à déterminer.

Selon Bernard Foccroulle, les deux festivals partagent des valeurs

communes en termes de créativité et d'ouverture. Il faut savoir que celui de

Pékin, créé en 1998, a déjà une riche expérience derrière lui, comme le fait

d'avoir accueilli, entre autres, la

première représentation chinoise du Ring de Wagner, la première

pékinoise de Lady Macbeth de Mzensk de

Chostakovitch, mais aussi des créations d'opéras notamment d'Howard Shore, ou

encore d'un concerto pour piano et orchestre pour commémorer le bicentenaire de

la naissance de Chopin, et joué par Lang Lang. De

nombreux musiciens et chefs occidentaux s'y sont produits comme des orchestres

de renom (Philharmoniques de Berlin et de New York, Orchestre de Paris, ou de

la BBC, notamment). La singularité du Beijing Festival tient à sa volonté

d'encourager la musique contemporaine à la fois occidentale et chinoise.

Written on Skin Aix 2012 ©Pascal Victor/ArtcomArt

Cet accord arrive à un moment

important pour le Festival d'Aix, notamment eu égard au développement de

l'action pédagogique qui y est menée depuis plusieurs années. Deux convictions

sont au cœur de la démarche. D'une part, l'importance du facteur création, qui

est une sorte de fil rouge pour le festival aixois, et répond à une ambition de

son homologue chinois. D'autre part, l'idée selon laquelle le dialogue

Orient-Occident est essentiel, au-delà même de de la

dimension artistique et a fortiori purement économique : l'ouverture grâce à la

créativité des artistes.

Pour Long Yu,

directeur artistique du Beijing Festival, Les deux institutions partagent les

mêmes affinités artistiques. Cet accord se place dans le cadre du développement

de la culture internationale en Chine. L'intérêt pour celle-ci manifesté par le

public chinois est indéniable, qui aspire à une certaine liberté artistique.

L'échange avec la France et son Festival d'Aix en particulier, devrait grandement

y contribuer. On ne saurait douter de la curiosité du public chinois, pour

l'opéra en particulier. La jeune génération chinoise est surtout intéressée par

l'inspiration.

Les deux institutions

bénéficieront de ce dialogue interculturel et pourront ensemble conquérir de

nouveaux publics comme soutenir le travail des jeunes artistes, créateurs et

acteurs d'enrichissement humain. Car comme le souligne Bernard Foccroulle, « l'opéra est un miroir du

monde ».

Pour

plus de renseignements : bmf.org.cn

& www.festival-aix.com

Jean-Pierre Robert.

***

PAROLES D'AUTEUR

L'exemple

de la Scène première du Rheingold de Fantin-Latour d'après l'opéra de Wagner

Première partie

Traduire le sujet,

l'expression et l'idée d'un art dans un autre art

La traduction interartistique (ou intersémiotique), bien qu'admise et

incluse dans la science de la traduction depuis plus d'un demi-siècle(1), demeure encore suspecte aux yeux de certains

chercheurs(2). Ainsi, les études relatives au

passage(3) d'une œuvre d'art dans un autre art

empruntent-elles généralement à des disciplines autres que la traduction –

notamment la sémiologie(4) ou l'histoire de

l'art(5) – leurs méthodes d'analyse. Bien des

artistes pourtant, et parmi les meilleurs, ont utilisé le mot de

"traduction" pour caractériser l'interprétation d'une œuvre

d'art par un autre art – opération que Jakobsòn nomme

« transmutation » (6). Convaincue pour

notre part qu'il existe d'étroites parentés entre les processus de traduction

littéraire (ou interlinguistique) et artistique,

notre objectif est de montrer, à l'aide d'un exemple concret, que le terme

"traduction" se justifie pleinement pour le domaine artistique. Pour

ce faire, deux conditions sont toutefois nécessaires : que l'analyse

prenne appui sur une définition générale de la traduction, valable pour tous

les types de traduction ; que l'œuvre choisie soit qualifiée par son

auteur de « traduction ».

Pour ce second

point, le peintre Henri Fantin-Latour (1836-1904) s'est imposé à nous. Fervent

mélomane, cet artiste témoigne d'un jugement particulièrement éclairé sur la

musique de son temps et revendique lui-même le terme de

« traduction » pour les nombreuses gravures ou peintures qu'il a

réalisées à partir d'œuvres de Wagner, Berlioz, Schumann, Brahms, Rossini, Weber.

Dès 1862 il grave sa première lithographie d'après le début de Tannhäuser, et en 1864 il réalise sa

première peinture sur le même sujet. C'est à cette peinture intitulée Tannhäuser au Venusberg(7) qu'il fait allusion en 1892 lorsqu'il déclare avoir

« cherché à traduire picturalement

Wagner depuis 1864 », bien avant que « naissent en foule » les

wagnériens(8). Quelques années plus tard, à

propos de ses « lithos et petits tableaux » sur Berlioz et Wagner, il

affirme tout de go à Camille Mauclair :

« […] c'est de la traduction d'un art par l'autre » (9).

Pour Fantin-Latour,

la traduction n'est donc pas réservée au seul domaine littéraire. En art comme

en littérature, elle est un moyen, pour le traducteur, d'exprimer son

admiration envers l'œuvre d'un artiste d'une autre langue ou d'une autre

discipline, de la partager avec ceux qui n'ont pas accès à cet autre langage,

et elle peut contribuer ainsi au succès de l'artiste dont le langage est

différent ou étranger. C'est ce que signifie la remarque de Fantin-Latour à son

interlocuteur. Rappelons d'ailleurs qu'il participa de manière active à la

défense de la cause wagnérienne à l'époque de la Revue Wagnérienne (1885-1888) en livrant plusieurs lithographies,

fort appréciées, d'après les opéras de Wagner.

L'exemple

qui va servir de support à notre analyse est la gravure Scène première du Rheingold réalisée en

1876 [Fig. 1], l'année même où fut créée à Bayreuth la Tétralogie.

Fantin-Latour assiste à la troisième série de représentations, les 27, 28, 29

et 30 août 1876. Cinq lettres adressées de Bayreuth entre le 28 et le 31 août

1876(10) rendent compte de son voyage artistique et

de ses réactions après chacune des représentations. Il est

« transporté » d'admiration. Le 30 août il écrit à son ami Scholderer :

C'était magnifique

tout cela, malgré mon absence de savoir musical, malgré le peu de connaissance

que j'avais de cette œuvre, j'ai été transporté. Il y a plusieurs choses qui

font oublier tout ce que l'on connaît de musique dramatique, un ensemble qu'il

a raison d'appeler l'Art de l'Avenir. Musique, situation dramatique, décors,

mise en scène, costumes, effets féeriques, parfois et même souvent c'est

complet(11).

Dès son retour

d'Allemagne il effectue ses premières esquisses, et c'est

vingt-deux ans plus tard, en 1898, qu'il achève un ensemble de plus de quarante

œuvres entièrement dédié au Ring(12). Inaugurant sa série sur la Tétralogie, la Scène première du Rheingold

reflète l'un des moments du cycle wagnérien qui l'avait le plus impressionné à

Bayreuth. Outre l'illumination progressive des eaux du fleuve, Fantin-Latour

avait admiré le mouvement « parfait » des Filles du Rhin qui « nagent en

chantant ». À son ami Edmond Maître, il commente depuis Bayreuth :

Oh, c'est très

beau, unique. Rien n'est comme cela. C'est une sensation pas éprouvée encore.

[…] Ces mouvements des Filles qui nagent en chantant, est (sic) parfait,

l'Alberich qui grimpe, qui ravit l'or, l'éclairage,

la lueur que jette l'or dans l'eau, est ravissante. Là comme dans tout le

reste, c'est de la sensation, pas la musique, pas le décor, pas le sujet, mais

un empoignement du spectateur, c'est pas le mot qu'il

faut, que spectateur, ni auditeur non plus, c'est tout cela mêlé(13).

Quels rapports

cette gravure entretient-elle avec l'opéra de Wagner et sa représentation à

Bayreuth ? En quoi peut-elle être considérée comme une « traduction »

de l'œuvre dramatique en ses différentes composantes visuelles, littéraires et

musicales ?

Présentation de la

méthode d'analyse

Pour

répondre à cette question, faut-il d'abord s'entendre sur la signification du

mot « traduction ». Eugène Delacroix, qui a puisé largement son

inspiration dans la littérature et le théâtre (y compris musical), a proposé

dans son Dictionnaire des Beaux-Arts

une définition générale de la traduction qui orientera en grande partie notre

démarche. Cette définition se trouve, assez curieusement, à l'entrée

« Gravure » de son Dictionnaire.

Pour Delacroix, en effet, les gravures anciennes qui « reproduisent »

des œuvres de peintres sont de « véritables traductions ». Il en

donne les raisons dans sa définition :

Gravure. Les plus anciennes gravures sont peut-être les

plus expressives. Les Lucas de Leyde, les Albert Dürer, les Marc-Antoine sont

de vrais graveurs, dans ce sens qu'ils cherchent

avant tout à rendre l'esprit du

peintre qu'ils veulent reproduire

[...] La gravure est une véritable

traduction, c'est-à-dire l'art de transporter une idée d'un art dans un autre,

comme le traducteur le fait à l'égard d'un livre écrit dans une langue et qu'il

transporte dans la sienne. La langue étrangère(14) du graveur, et

c'est ici que se montre son génie, ne consiste pas seulement à imiter par le moyen de son art les effets

de la peinture, qui est comme une autre langue. Il a, si l'on peut parler

ainsi, sa langue à lui qui marque d'un cachet particulier ses ouvrages, et qui,

dans une traduction fidèle de

l'ouvrage qu'il imite, laisse éclater son sentiment particulier(15).

Trois critères,

auxquels répondent les gravures « anciennes » d'après les œuvres de

peintres célèbres, permettent donc à Delacroix d'affirmer que celles-ci sont

bien des « traductions » : le premier concerne l'idée – la traduction est

« l'art de transporter une idée d'un art dans un autre » ; le

deuxième se rapporte à l'expression – la traduction consiste à

« imiter par le moyen de son art les effets » de l'autre art ;

le troisième vise l'interprétation – et c'est là que « se montre son

génie » : « dans une traduction fidèle de l'ouvrage qu'il imite, il

[le traducteur] laisse éclater son sentiment particulier ». Delacroix met

ainsi en lumière deux points capitaux de toute traduction, à savoir qu'elle

exige, d'un côté, la fidélité à l'esprit

de l'œuvre source – notion incluant l'idée

et les effets –, de l'autre, la

liberté d'une expression personnelle.

Cette définition

générale, à la fois concise et claire, une fois adaptée au cas de la traduction

plastique d'une œuvre musicale, servira de support à notre analyse qui

s'effectuera alors en deux grandes parties. Dans un premier temps, nous

vérifierons la fidélité du peintre à

son modèle en analysant ses moyens pour transférer la scène d'opéra en gravure

sur trois plans : le sujet (ou contenu narratif), l'expression, l'idée.

Dans un second temps, nous mettrons en lumière comment s'est manifestée la liberté du peintre par rapport à l'opéra

en nous appuyant sur ses propres confidences et l'ensemble des œuvres qu'il a

réalisées d'après la première scène de L'Or

du Rhin.

Deux des points de

l'analyse sont encore à préciser : l'un à propos du transfert de la narration

(absent de la définition de Delacroix), l'autre à propos de l'idée. En ce qui concerne le premier

point – le passage du livret de

l'opéra au sujet de la gravure –, il

est à souligner que le peintre doit condenser dans l'espace de sa gravure les divers

faits qui se succèdent dans le livret, ce qui engendre inévitablement des

écarts par rapport à la narration, mais des écarts nécessaires à

l'intelligibilité du sujet(16), et révélateurs,

en outre, des intentions secrètes du peintre. Il est donc capital de repérer

ces écarts.

En ce qui concerne

le second point – le transfert de l'idée

–, il est important de bien distinguer l'idée

du sujet, celui-ci n'étant que l'enveloppe

extérieure de l'idée. Or, pour

le peintre traducteur, c'est l'idée

de l'opéra qu'il s'agit avant tout de transporter dans son art, même si cela

passe par la représentation d'un sujet.

Cette idée est en quelque sorte le

« germe » ou le « noyau essentiel » (17) de l'œuvre originale que le traducteur a pour tâche

principale de « libérer ». Dans le cas de la gravure Scène première du Rheingold,

c'est la musique – qui est comme

« l'inconscient de la parole » (18) –, et non le texte, qui va inspirer au peintre la structure

géométrique capable de symboliser l'idée

de l'œuvre dramatique. Mais c'est aussi la structure plastique, mise en

relation avec la vie psychique du peintre, qui permettra d'accéder à

l'interprétation personnelle de ce dernier. D'une importance capitale, la

découverte de la structure interne de l'image est aussi l'un des aspects les

plus délicats de l'analyse du processus de traduction en art.

Faut-il ajouter, enfin, que la

compréhension du processus de traduction gravée ou peinte d'une scène d'opéra

exige une double compétence, en musique et en

peinture, mais pas seulement. Comme l'artiste traducteur, le chercheur doit en outre

être « doué de sensibilité et

d'imagination » (19). Paul

Ricœur l'affirme : « Tant que l'œuvre ne s'est pas frayé un chemin

jusqu'à l'émotion analogue, elle demeure incomprise » (20). Pierre Lemarquis ne dit pas

autre chose lorsqu'il déclare que « seule l'empathie, le ressenti de

l'intérieur, permet de vibrer à l'unisson et de remonter à l'essence des

choses » (21).

Deux numéros de la

Lettre d'Information de L'Éducation

musicale accueilleront les deux parties de notre analyse. Dans la première

partie (n° 101, mars 2016) qui s'attachera à démontrer la fidélité du peintre à Wagner,

nous partirons, de manière logique, de l'analyse du texte de l'opéra

– dont l'écriture par Wagner a précédé la composition – pour aboutir à la

signification du drame révélé par la gravure : après l'étude du transfert

du livret de la première scène de L'Or du Rhin au sujet de la lithographie (le « sujet extérieur »), nous

vérifierons comment les formes plastiques (figures et décor) imitent les effets de la musique, puis mettrons en lumière la structure

plastique issue de la musique, avant d'expliciter son rapport à l'Idée du drame qu'elle symbolise sous une

forme géométrique.

Pour

la seconde partie (Lettre d'Information de L'Éducation

musicale, n° 102, avril 2016) visant à démontrer la part de liberté nécessaire au véritable

traducteur, nous procèderons de

manière inverse par rapport à la première c'est-à-dire en partant non pas du

texte, mais de la musique. De type poïétique – c'est-à-dire cherchant à

reconstituer le processus créateur du peintre –, cette analyse est rendue

possible par les confidences de Fantin-Latour dans sa lettre écrite de Bayreuth

après le spectacle et par les diverses variantes qui ont précédé et suivi la gravure

de 1876 (plusieurs croquis, un pastel et une peinture). La comparaison de la

lithographie [Fig. 1] avec la peinture réalisée douze années plus tard [Fig.

2], permettra de comprendre comment la création personnelle du peintre, dans la

peinture, l'a emporté, en quelque sorte, sur le désir de traduire fidèlement

l'œuvre wagnérienne qui s'était imposé tout d'abord dans la gravure(22).

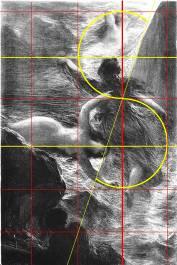

Fantin-Latour, Scène première du Rheingold

Fig. 1. Lithographie, 1876(23) Fig. 2. Peinture à l'huile,

1888(24)

Cette double

lecture de l'œuvre à laquelle nous nous sommes livrée peut rappeler la théorie

sémiologique de Molino et Nattiez qui préconisent

pour toute œuvre d'art trois niveaux d'analyse (poïétique, neutre et esthésique), les différents niveaux ne se correspondant pas

nécessairement(25). En réalité, si

nous avons tenté de reconstituer le processus créateur (le niveau poïétique) et

accordé une grande importance au processus perceptif (le niveau esthésique), nous n'avons pas cherché à appliquer cette

méthode, restée d'ailleurs en grande partie à l'état d'aspiration théorique

face aux difficultés de sa réalisation. Il n'en reste pas moins que le fait de

mettre en regard ici deux méthodes d'analyse différentes – l'une aboutissant à

la signification de l'œuvre source, l'autre à l'idéal même du traducteur –

permet d'envisager le processus de traduction d'une manière aussi complète que

possible et d'élargir en outre notre compréhension de l'art en général.

Traduire le texte

et l'expression

Si l'on a pu voir en L'Anneau du

Nibelung « une gigantesque allégorie philosophique sur la société, la

politique, l'économie, la psychologie et le pouvoir » (26), on retient plus généralement qu'un conflit majeur et universel s'y

joue : le conflit entre l'amour et le pouvoir. Celui-ci apparaît dès la

première scène de L'Or du Rhin lorsque

le nain Alberich renonce à l'amour pour s'emparer de

l'or du Rhin et forger un anneau censé lui donner la toute puissance sur les

êtres et le monde. Véritable moteur de l'action, l'anneau, maudit par le nain

lorsque Wotan (le roi des dieux) le lui arrache pour payer aux géants le

Walhalla, engendrera la mort pour tous ceux qui le détiendront. Après que Wotan

ait tenté vainement de le récupérer au cours des deux opéras centraux (La Walkyrie et Siegfried) pour échapper à son tragique destin, le conflit trouve

sa résolution à la fin du Crépuscule des

dieux, lorsque Brünnhilde (fille de Wotan), ayant

récupéré l'anneau au doigt de Siegfried mort, se sacrifie par amour pour ce

dernier en se jetant dans le bûcher édifié pour consumer la dépouille du héros. Alors, les

Filles du Rhin viennent reprendre l'anneau du doigt de Brünnhilde.

L'or retourne finalement au Rhin, tandis que les dieux périssent dans les

flammes.

En replaçant la

première scène de L'Or du Rhin dans

le contexte de la Tétralogie, il apparaît clairement que le Ring en son entier repose sur cette

scène initiale. Pour en faire comprendre la portée véritable, le peintre ne

peut donc la dissocier du reste de l'opéra. C'est ce que nous aurons à découvrir.

Mais, dans un premier temps, nous nous bornerons à vérifier en quoi le sujet de

la gravure Scène première du Rheingold est fidèle au livret de la même scène chez

Wagner. Après avoir rappelé les principaux épisodes de cette scène initiale,

nous relèverons dans l'image ce que le peintre a retenu, éliminé ou modifié par

rapport au texte de Wagner (poème et didascalies).

Du livret d'opéra

au sujet de la lithographie : la concentration dramatique

La

scène se passe dans les profondeurs du Rhin [Fig. 3] (27). Au tout début du

livret, une didascalie plante le décor : « une pénombre verdâtre,

lumineuse vers le haut, obscure vers le fond [...] des rochers escarpés se

dressent un peu partout, émergeant des profondeurs et délimitant l'espace

scénique » (28).

Fig.

3. Josef Hoffmann, dessin pour le décor de L'Or

du Rhin

Fig.

4. Scène première du Rhin 1876

Cliché Bibliothèque nationale de France

Puis vient l'action

proprement dite que l'on peut décomposer en cinq épisodes. Résumons-les très

succinctement(29) :

- Premier

épisode : Trois ondines s'ébattent et bavardent au cœur des eaux. Par une

faille de la terre survient Alberich, un Nibelung

immédiatement séduit.

- Deuxième

épisode : Par jeu, les trois filles du Rhin feignent successivement de

s'accorder au nain avant de le repousser.

- Troisième

épisode : Une clarté grandit dans les eaux ; apparaît l'or au sommet

des rochers dont s'exaltent les ondines.

- Quatrième

épisode : À l'étonnement du nain, et inconscientes du danger qu'il

représente parce qu'elles ne différencient pas l'Amour et le Désir violent qui

anime Alberich, les ondines répondent avec ironie que

seul peut s'en emparer et bénéficier de l'absolue puissance que l'or donne,

celui qui pour toujours renonce à l'Amour.

- Cinquième épisode : Ce que

fait immédiatement Alberich, qui s'empare ainsi de

l'or et disparait. Une obscurité tragique ferme la scène.

De cette scène

plutôt longue (d'une durée de vingt minutes environ), quels éléments

Fantin-Latour a-t-il retenu pour la composition de sa gravure de 1876 [Fig. 4]

? Notons d'abord que l'un des épisodes clés de la première scène, le rapt de

l'or par le nain, est absent de la gravure, et que sur deux points le peintre

s'éloigne du spectacle : le format en hauteur – contraire à l'espace scénique –,

et la nudité de deux ondines – inconcevable dans le théâtre de l'époque.

En ce qui concerne

le décor, Fantin-Latour a conservé quelques aspects de la mise en scène

figurant dans les didascalies. « De tous les côtés et depuis les

profondeurs se dressent des récifs de rochers raides et escarpés qui délimitent

l'espace », comme à Bayreuth. Vers le fond en haut à gauche, des pointes

rocheuses, « semblables à une masse mouvante de nuages », « se

dissolvent en un brouillard humide ». À droite, « un récif […] se

dresse de sa pointe élancée » jusque vers les rayons lumineux que

darde le soleil au sommet de l'image, alors qu'à son pied « des flots

d'eau plus denses » sont agités de vagues et de remous. Dans l'angle

gauche en bas, un bloc énorme de rocher à l'aspect menaçant, creusé d'une

profonde cavité, « laisse supposer, dans la plus épaisse obscurité, des

gorges profondes ». Quant aux effets de lumière qui avaient subjugué le

peintre à Bayreuth, ils ont été eux aussi respectés : lumière plus vive en

haut, plus sombre en bas autour du gnome.

Pour la

représentation des figures, Fantin-Latour respecte certains détails du livret.

« Gracieuses et séduisantes, sveltes et fluides », selon les termes

du gnome, les Filles du Rhin, dans la gravure, s'opposent à « l'affreux

nain noir » situé tout en bas dans l'obscurité, agrippé à un rocher.

Décrit par les ondines comme « velu et bossu, les cheveux piquants aux

boucles raides, le corps de crapaud »,

Alberich semble revêtir dans la lithographie

certains de ces traits, notamment le corps velu et anguleux, les cheveux épais,

la cuisse repliée l'apparentant au crapaud.

Par rapport à

l'action dramatique, Fantin-Latour reste également proche du livret en montrant

les Filles du Rhin « nageant en tout sens, tantôt vers le fond, tantôt

vers le haut » – ce qu'elles font à diverses reprises dans la scène

première de l'opéra. Mais là où Fantin-Latour ajoute au livret, c'est dans

l'individualisation des ondines, attribuant à chacune un rôle bien défini dans

l'action dramatique :

– L'ondine qui

plonge nue et dialogue avec le nain apparaît d'abord comme une figure de la

tentation – rôle que les nixes tiennent tout à tour dans le deuxième épisode.

Cette même ondine, de son bras levé avec l'index pointé vers le haut, attire en

outre l'attention du nain sur l'or qui brille au sommet (quatrième épisode).

Elle tient donc aussi le rôle de « bavarde ».

– L'ondine vêtue

d'une longue robe sombre qui, au centre, remonte vivement le Rhin tout en

déployant une guirlande d'algues, s'associe à Flosshilde,

la plus responsable des Filles du Rhin. C'est elle, en effet, qui s'interpose

entre ses sœurs et leur reproche, soit de mal veiller l'or (premier épisode),

soit d'être trop « bavardes » (quatrième épisode). Elle incarne

l'autorité et la sagesse. Mais par sa grande fluidité et sa vivacité elle peut

être reliée à plusieurs moments de la scène où les ondines « nagent en

tout sens, tantôt vers le fond, tantôt vers le haut pour inciter Alberich à leur faire la chasse » (deuxième épisode),

ou encore lorsqu'elles « montent et descendent, nageant et riant dans la

lumière éclatante » (quatrième épisode). Cette ondine peut donc aussi

exprimer le jeu et la joie.

– Tout en haut, la

troisième ondine, qui s'enivre des rayons d'or, manifeste le sentiment d'extase

éprouvé par les trois Filles au moment où la lumière inonde les flots

(troisième épisode). Elle représente la béatitude.

–

Enfin, situé en bas dans l'obscurité, le nain personnifie la menace. Présenté

de dos, ramassé sur lui-même, la tête tournée en direction des Filles et de

l'or qui rayonne, il s'agrippe au rocher qu'il cherche à gravir pour saisir

l'une des ondines (deuxième épisode). Mais son attitude convient également aux

divers moments où il les interpelle – soit pour folâtrer avec elles (deuxième

épisode), soit pour connaître ce qui brille là-haut (quatrième épisode) –, ou

encore à la fin du quatrième épisode lorsqu'il se contente de les écouter et

s'apprête à s'emparer de l'or.

Ainsi, lorsqu'on

met en relation la lithographie avec le livret de la première scène de L'Or du Rhin, on peut y reconnaître une

grande partie des quatre premiers épisodes : le jeu des Filles dans le

Rhin et l'attention de Flosshilde à bien veiller sur

l'or (premier épisode), l'épisode amoureux d'Alberich

et des Filles du Rhin (deuxième épisode), l'éveil de l'or et son adoration par

les ondines (troisième épisode), les questions du nain à propos de l'or, la

révélation de ses prodiges par les nixes, voire la reprise de leur jeu

(quatrième épisode).

Bien sûr, le

peintre propose au spectateur une lecture différente de celle du livret. Au

temps linéaire, chronologique de la narration, se substitue, dans la gravure,

un temps que l'on pourrait qualifier de « vertical », nouant en

chacune des figures des « simultanéités nombreuses » (30). D'où certains écarts par rapport au récit, par

exemple l'évocation simultanée de la séduction et de la révélation de l'or par

l'ondine qui plonge.

Une lecture

temporelle n'est cependant pas exclue. Elle semble même devoir s'imposer ici.

En effet, la superposition des figures alternativement dirigées dans un sens

puis dans l'autre et leur orientation vers la lumière invitent à lire l'image

du bas vers le haut. Un ordre différent de celui du récit dramatique gouverne

alors l'enchainement des figures : de la séduction à la fois charnelle et

matérielle au début du parcours visuel, à l'Adoration de l'or à son terme, en

passant par une étape transitoire dont la signification véritable se dérobe à

ce stade de la description. Qu'a donc voulu dire le peintre à travers ce

parcours visuel peu conforme au livret de la scène initiale qui, rappelons-le,

se clôt dans l'obscurité totale ? La question est essentielle, mais nous

ne découvrirons la réponse que progressivement. Un premier élément de réponse

est apporté par l'analyse des liens entre les figures et certains motifs

musicaux que nous allons aborder maintenant.

Les figures de la

lithographie et les thèmes musicaux de L'Or

du Rhin : l'imitation des effets

de l'autre art

Dans la définition

de la traduction donnée par Delacroix, l'un des critères permettant de

reconnaître une véritable traduction

est l'imitation des effets de l'autre

art. Comment Fantin a-t-il cherché, à travers les

figures et le décor de sa gravure, à imiter

les effets de la musique et par quels moyens ? Soulignons, de prime

abord, qu'il ne s'agit pas d'imiter les formes extérieures, mais leurs

« effets », des « effets » agissant sur la sensibilité et

l'imagination du récepteur. Kandinsky a lui-même insisté dans ses écrits sur le

double aspect, à la fois extérieur et intérieur, des éléments de l'art. Et

pour lui, comme pour tous les artistes, « ce ne sont pas les formes

extérieures qui définissent le contenu d'une œuvre picturale, mais les

forces–tensions qui vivent dans ces formes(31) » et

affectent la sensibilité du spectateur ou de l'auditeur.

Le

type d'analyse que nous allons aborder ici est donc fondé essentiellement sur

une expérience sensible et subjective. Dans la gravure Scène première du Rheingold, il s'agit

alors de repérer si certains éléments figurés de la gravure résonnent avec certains motifs musicaux

de la première scène de L'Or du Rhin,

alors même qu'aucun motif musical n'est attribué à l'une ou l'autre des ondines

dans l'opéra. Mais, dans la lithographie, chacune d'elles, nous l'avons vu,

incarne un ou plusieurs moments de la scène, moments auxquels sont reliés

divers motifs musicaux. On a donc tout lieu de penser que des motifs musicaux

de la première scène, en lien avec les actions des ondines suggérées dans la

gravure, ont pu influencer l'expression des gestes et attitudes de ces

dernières. C'est ce dont nous avons fait l'expérience, presque à notre insu, et

que nous allons vérifier en comparant les effets

des formes gestuelles des trois figures féminines avec ceux des motifs musicaux

exprimant les actions de ces mêmes ondines. Pour notre étude, nous suivrons

l'ordre d'apparition de ces motifs dans la partition.

Particulièrement

musicale, d'une grande fluidité, l'ondine vêtue qui remonte le Rhin, toute

tendue vers l'avant, entre immédiatement en résonance avec un fragment musical

du premier épisode : l'interlude orchestral, d'un puissant élan rythmique,

qui soutient le jeu des Filles juste après que Flosshilde

ait menacé ses sœurs de « payer cher ce jeu » si elle

ne veillaient pas mieux au repos de l'or comme le leur a ordonné leur

père, le Rhin [Ex. 1].

Ex. 1. L'Or du Rhin : Les Jeux

des Filles du Rhin

Construit sur le

motif héroïque et ascendant du Rhin dans sa deuxième version au rythme plus

resserré que la première, cet interlude est accompagné du motif très animé des

Flots ondoyants qui a pu suggérer l'ondoiement rythmique des vagues au bas de

la lithographie(32). Une didascalie

souligne le caractère vif et joyeux du fragment musical : « […] riant

et folâtrant, elles s'élancent ainsi de récif en récif, vives comme des

poissons ». En réalité, la reprise incessante du motif du Rhin pendant les

jeux des trois ondines sonne aussi comme un rappel insistant de la mission qui

leur a été confiée.

Que

Flosshilde ait été associée par Fantin-Latour au Rhin

lui-même, cela n'est pas sans raison. Dans le nom de cette ondine sont réunis,

en effet, les mots der Fluss = le fleuve, et die Heldin = l'héroïne. La plus

responsable des Filles du Rhin, c'est elle qui rappelle à ses sœurs les ordres

du Rhin, leur Père, dont elle est la plus proche, et son importance dans la

lithographie – elle seule est représentée en entier – témoigne de son rang

privilégié.

Pas

moins musicale que cette dernière, la Fille du Rhin qui plane au sommet de

l'image et s'enivre des rayons de l'or renvoie tout naturellement à l'extrait

musical débutant le troisième épisode, l'un des fragments les plus

"impressionnistes" de l'opéra [Ex. 2]. Wagner y dépeint le moment où

« une lumière féerique et dorée irradie progressivement les flots ».

Ex. 2. L'Or du Rhin : le motif

de L'Or (début)

Au début de cet

épisode, le motif arpégé et

ascendant de l'Or, « aussi pur

que celui du Rhin » (33), émerge tout doucement au cor, sur une

harmonie de sol majeur immobilisée

pendant vingt mesures au-dessus d'une « oscillation tranquille et

régulière de triolets de croches aux violons divisés » (34) en trois pupitres. Sur sa note finale tenue, et à

chacune de ses redites, s'enchaîne le chant que se partagent les Filles du Rhin

saluant « l'aurore éveillant l'abîme » – d'abord Woglinde,

puis Wellgunde, puis Flosshilde.

Lorsque « la claire lumière » paraît, trois cors doublent la mélodie

de Wellgunde pendant que les violons divisés en huit

pupitres oscillent sur un rythme dédoublé de sextolets de doubles croches. Sur

la tenue des cors s'enchaîne ensuite la phrase arpégée dans l'aiguë de Woglinde chantant « l'astre qui irradie dans les reflets des flots »,

phrase qui se termine sur la note la plus élevée – un sol aigu blanche pointée. Aussitôt un crescendo s'amorce. Deux

harpes déroulent leurs rapides arpèges ascendants pendant que le rythme des

violons s'atomise encore, se transformant en sextolets de triples croches

maintenus cette fois dans un registre très aigu. Alors, le motif de l'Or éclate

à la trompette, « plus lumineuse que le cor » (35), dans une nuance forte

et sur un accord d'ut majeur.

Cette

progression sonore, Fantin-Latour a cherché à la reproduire dans la partie supérieure de la lithographie : l'eau

s'est immobilisée – l'horizontalité en est soulignée par les éraflures de

l'estampe – et la figure oblique de l'ondine en émerge progressivement.

Orientée vers la lumière irradiant du coin droit supérieur, la tête renversée

en arrière, elle s'associe au motif de l'Or dont l'arpège ascendant reste comme

en suspens sur sa note finale longuement tenue. Une gradation lumineuse conduit

le regard, de la partie inférieure du corps de l'ondine à sa gorge. Tout en

haut, la lumière éclatante de l'astre invisible darde la pluie fine de ses

rayons d'or qui éblouissent l'ondine et pénètrent l'espace aquatique, imitant

l'effet de ruissellement sonore produit par les oscillations des violons dans

l'aigu qui accompagnent la fanfare éclatante de l'Or à la trompette.

Quant

à l'ondine nue qui surgit du milieu du bord gauche de la gravure et plonge dans

les profondeurs du Rhin, elle ne cherche pas seulement à séduire Alberich. De son bras droit dessinant une ample courbe

ascendante au centre de l'image, l'index pointé, elle attire l'attention du

nain sur l'or qui « brille et luit là-bas », comme c'est le cas,

précisément, dans le quatrième épisode de la première scène de L'Or du Rhin. Il suffit alors d'écouter

la musique de ce passage pour percevoir immédiatement le motif décisif dont

Fantin-Latour a traduit ici l'effet :

le Renoncement à l'amour [Ex. 3].

Ex. 3. L'Or du Rhin : le motif

du Renoncement à l'amour (début)

Chanté par Woglinde sur les paroles « Seul celui qui renie

le pouvoir de l'amour, seul celui qui bannit le plaisir d'aimer, lui seul

pourra par magie imposer à l'or la forme d'anneau », ce thème ressort

d'autant mieux qu'il contraste fortement avec ce qui précède : le

mouvement ralentit, la couleur s'assombrit et la nuance s'amenuise. Débutant

par un intervalle de sixte mineure ascendante en anacrouse repris deux mesures

plus loin, il « est accompagné par de larges, doux et lents accords

parfaits (ut et fa mineurs, sol et lab majeurs)

joués avec gravité par des cuivres aux sonorités profondes : quatre Wagner-Tuben

(deux ténors, deux basses), un tuba et un trombone contrebasse » (36). Très inspiré, d'une rare intensité dramatique, il

représente l'un des moments cruciaux de la première scène, la révélation de Woglinde étant à l'origine même du drame. Ce thème aurait

donc dicté à Fantin-Latour la courbe imposante du bras levé de l'ondine au

centre de l'image, bras qui lui emprunte à la fois son profil et son caractère

de gravité.

Quant

au bras gauche de la même ondine, il oppose à la courbe ascendante du bras

droit une courbe descendante symétrique, et s'achève, lui aussi, par l'index

pointé qui interpelle le nain. La forme courbe dessinée par ce bras pourrait

faire écho à autre motif qui s'immisce à l'orchestre sous la dernière

proposition de la phrase chantée par Woglinde que

nous venons de citer (« Lui seul pourra par magie imposer à l'or la forme

d'anneau ») : le motif de l'Anneau – bien que tronqué à cet endroit et assez

peu repérable à l'audition –, dont le profil est inversé par rapport au

Renoncement à l'amour [Ex. 4].

Ex. 4 : Le Renoncement à l'amour (fin) superposé au motif tronqué de

l'Anneau

Caractérisé par une

succession de tierces en descente et remontée qui, en se répétant, produit l'effet d'un anneau, le motif de l'Anneau

est présent également, sous des formes différentes et tout à fait repérables à

l'audition, à deux autres endroits de la scène. Au début du

quatrième épisode il apparaît sous un premier aspect, que l'on peut dire

"mythique" – « car le trésor semble bien gardé, par un sort qui

lui a été dévolu » (37) [Ex. 5].

Ex.

5 : L'Anneau (version « mythique »)

Sous cette forme,

le motif de l'Anneau accompagne la voix de Wellgunde

dévoilant au nain le pouvoir suprême de l'or une fois transformé en

anneau : « La richesse du monde appartient à celui qui transforme

l'or en anneau ».

Une

autre fois il est enfin présent, mais c'est dans le cinquième épisode (exclu de

la représentation de Fantin-Latour), à l'extrême fin de la scène première, et

sous un nouvel aspect, lorsque le nain, en déclarant renoncer à l'amour,

conquiert véritablement le pouvoir de transformer l'or en un anneau(38) : « J'arrache l'or au récif, / Je forgerai

l'anneau vengeur ; / Et que les flots l'entendent : / Je maudis

l'amour ! » [Ex. 6(39)].

Ex. 6 : L'Anneau (version définitive)

Très

prégnant dans les deux derniers épisodes de la scène première, l'Anneau est

l'un des motifs les plus importants de L'Anneau

du Nibelung. Il ne serait donc pas surprenant que Fantin-Latour ait cherché

à suggérer son effet dans sa gravure.

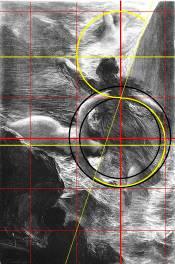

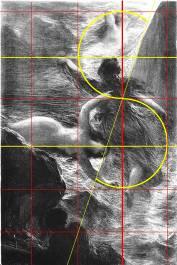

Un anneau virtuel, en effet, d'une géométrie parfaite, s'impose au cœur de

l'image grâce aux deux bras courbes de cette même ondine et du bras droit tendu

vers l'arrière de celle qui remonte le Rhin [Fig. 5]. Ces trois bras

s'inscrivent exactement à l'intérieur de deux cercles concentriques(40). Ils constituent donc un anneau dont les proportions

énormes sont à la mesure de la Toute Puissance qu'il symbolise.

Fig. 5 : Une construction en anneau

Le

rôle de l'ondine qui plonge se précise alors : tout en révélant au nain,

de son bras dressé, la condition pour forger l'or – le renoncement à

l'amour–, elle « livre », pour ainsi dire, l'anneau au Nibelung. En

effet, comme Fantin-Latour l'a bien saisi, c'est au moment même où retentit le

motif du Renoncement à l'amour, d'une infinie désespérance, que commence

véritablement le drame, même si ce n'est qu'à l'extrême fin de la scène

première qu'Alberich, tout en maudissant l'amour,

conquiert le pouvoir de transformer l'or en anneau. Mais dans l'image,

Fantin-Latour anticipe le drame par la présence virtuelle de l'anneau que

suggèrent les bras de deux ondines. Le drame est donc bien amorcé, et la

responsabilité en revient au bavardage inconscient de l'ondine qui dialogue

avec le nain.

À chacune des

figures féminines correspond donc un, voire deux thèmes fondamentaux de la

première scène : à celle qui s'exalte de la beauté de l'or rayonnant, la

fanfare de l'Or ; à celle qui remonte le Rhin à vive allure, le motif du

Rhin dans sa deuxième version ; à celle qui plonge en direction d'Alberich, le Renoncement à l'amour lié à son bras droit et

le motif de l'Anneau suggéré par ses deux bras en forme d'arc de cercle. Nous

reviendrons plus loin sur la signification du bras de Flosshilde

contenu lui aussi dans l'anneau virtuel.

En traduisant quelques uns des motifs les

plus importants de la première scène, ou mieux, leurs effets, par l'expression des gestes et directions des ondines et le

traitement de quelques éléments naturels du décor – les jeux de la lumière sur

les flots –, Fantin-Latour parvient, en quelque sorte, à musicaliser l'image.

Aussi, n'est-il pas impossible, en contemplant l'image, d'entendre

intérieurement ces mêmes motifs du début de l'opéra (comme ce fut notre propre

expérience). Le poète Mallarmé à qui Fantin-Latour offrit la gravure de 1876 en

avait lui-même perçu la musicalité. En témoigne sa lettre de remerciements dans

laquelle il considère « avec émerveillement […] la façon dont tout était

vu à travers la musique – la composition est imprégnée d'une mobilité diffuse

et vibrante » (41).

Mais Fantin-Latour

ne musicalise pas seulement sa gravure en imitant

les effets de certains motifs musicaux de la première scène de l'opéra à

travers les gestes et mouvements des ondines. En donnant corps aux motifs de

l'Or, du Rhin, et de l'Anneau (indissociable du Renoncement à l'amour), il

réunit dans sa gravure les éléments fondateurs du drame wagnérien, les pièces

maîtresses, que l'on retrouve sous forme de mots dans le titre et le sous-titre

du drame : L'Or du Rhin et L'Anneau du Nibelung. Reste à comprendre

comment ces pièces fonctionnent les unes avec les autres. C'est l'objet du

chapitre suivant.

Traduire la

structure et l'idée

Pour Fantin-Latour,

l'art est une « affaire de sentiment qui doit être pourtant une loi,

une chose mathématique » (42), par exemple,

« deux tons mis à côté qui produisent un tout vrai, beau, complet, il ne

peut y avoir rien de changé [...] c'est mathématique, c'est deux et deux qui

font quatre(43) ». Et de préciser que les

« lois harmonieuses » régissant la composition sont « nullement

de convention », dictées uniquement par le « besoin de

l'artiste » – que Kandinsky nommera plus tard « la nécessité

intérieure » –, et qu'elles sont l'expression des « forces de la

nature ».

Mais comment

découvrir la « loi d'organisation interne » (44) conférant à la Scène

première du Rheingold sa « mystérieuse

harmonie » ? Si « des chemins sont ménagés à l'œil du

spectateur » à l'intérieur de l'œuvre, comme l'écrit Paul Klee, si

« l'artiste recherche une certaine simplicité de construction, une

certaine facilité de lecture » (45), le récepteur n'en

devra pas moins faire preuve d'intuition et d'imagination pour saisir la

structure dynamique servant de soubassement à la gravure et assurant l'unité de

la représentation, cette structure qui ne correspond à aucun schéma préétabli,

mais uniquement à « l'esprit du contenu » (46).

Le motif des

Filles du rhin et la structure plastique : un

schème commun en S

Dans

la Scène première du Rheingold,

c'est grâce à l'enchainement des corps des trois Filles du Rhin, du bas vers le

haut, orientés dans des directions opposées, et grâce aussi à l'anneau déjà

identifié au sein de la composition, que nous pouvons découvrir le schéma

géométrique servant de support au parcours vif et ondoyant des ondines [Fig.

6].

Fig. 6. Une structure en S

Fig. 7. Une double structure en S et en anneau

En effet, en

suivant leur trajet à partir de la courbe du bras inférieur de celle qui

plonge, on en vient à dessiner tout naturellement une ligne serpentine en forme

de S, c'est-à-dire deux portions inversées de deux cercles superposés tangents

l'un à l'autre, le changement de sens s'effectuant au niveau du dos et du bras

tendu en avant de Flosshilde, et la courbe supérieure

du S enveloppant le corps de l'ondine en extase au sommet de la gravure.

L'axe vertical sur

lequel se trouvent les centres des deux cercles est le même que celui de

l'anneau [Fig. 7] : il passe entre le talon du pied droit de Flosshilde et les doigts de la main inférieure de la nixe

qui plonge. Quant au point de tangence des deux cercles, il se trouve à

l'intersection de cet axe vertical avec l'axe d'or horizontal(47) – sur lequel repose la main supérieure de l'ondine qui

pointe son doigt vers l'or –, axe lui-même tangent au cercle intérieur de

l'anneau.

La

construction d'ensemble est donc d'une géométrie et d'une simplicité parfaites. Un quadrillage régulier de la gravure en carrés

(se prolongeant hors du cadre de l'image) détermine les centres des deux

portions de cercles(48) ainsi que

l'emplacement de détails importants des figures(49) et l'occupation

spatiale de ces dernières. On observe par ailleurs que Fantin-Latour a prolongé

la partie sombre du récif situé en haut à droite jusqu'au bras inférieur de

l'ondine qui plonge, si bien que les deux portions de cercle constituant le S,

ainsi délimité par cet axe oblique virtuel – il passe par le point de tangence

des deux demi-cercles constituant le S –, font alterner l'ombre et la lumière,

ou le sombre et le clair en une sorte de balancement accordé aux mouvements

inversés des ondines.

Mais

d'où vient l'idée du schéma en S reliant entre elles les Filles du Rhin ?

Probablement, du motif ondoyant des Filles du Rhin qui ouvre la première scène

de l'opéra [Ex. 7].

Ex. 7. Motif des Filles du Rhin

Joyeuse, gracieuse,

vive et légère, cette entrée des Filles du Rhin sur un balancement rythmique

ternaire plein d'allant et un accompagnement aérien d'arpèges de violons (le

motif des Flots ondoyants) suggère à merveille les mouvements en tous sens des

Filles du Rhin jouant dans les flots. « Ce ne sont qu'enlacements, jeux,

taquineries » (50), écrit Christian Goubault.

En

observant plus attentivement ce motif, on constate, après une première mesure

où la mélodie est descendante – une mélodie qui « plonge » –, que

trois mesures s'enchainent dont les cellules mélodiques – très proches les unes

des autres par leur profil(51) et surmontées

chacune d'une liaison – dessinent dans l'espace trois S basculés à

l'horizontale s'élevant progressivement et imitant le mouvement des vagues que

les mots ou onomatopées du chant de Woglinde évoquent

parallèlement [Fig. 8]. Un même mouvement ondoyant caractérise donc le profil

mélodique de chacune des trois cellules ascendantes du motif des Filles du Rhin

et l'arabesque ascendante en forme de S régissant la composition des figures

dans la gravure. Aussi peut-on penser que la structure en S de la gravure

provient du mouvement ondoyant du motif des Filles du Rhin, ou mieux, de l'effet que ce motif a exercé sur la

sensibilité et l'imagination du peintre. Et sans doute n'est-il pas un hasard

si l'ondine située en début du parcours visuel plonge vers les profondeurs du Rhin, ses deux bras constituant un

arc de cercle, à l'image de Woglinde, au début de

l'opéra, qui débute son chant par un motif descendant tout en « nageant en

cercles gracieux ».

Ex. 8 et Fig. 8. Le motif des Filles du Rhin et la structure en S

Rappelons que

Fantin-Latour avait admiré à Bayreuth les « mouvements [parfaits] des

Filles qui nagent en chantant ». Dans sa gravure, une synchronicité

du même ordre se jouerait donc entre le visuel et le

sonore, c'est-à-dire entre l'arabesque verticale des ondines et le chant

des Filles du Rhin qui la sous-tend. La composition en S de l'image serait donc

issue des sensations éprouvées par le peintre lors du spectacle de Bayreuth,

mais sans doute aussi du texte du livret qui évoque en termes parfaitement

clairs « les Filles ondoyantes du Rhin » (52), ou encore

« les Filles du Rhin [qui] nagent en cercles gracieux » (53).

Ajoutons que le

motif des Filles du Rhin est l'un des plus récurrents de la première scène.

Après son exposition au tout début de l'opéra, il réapparait à quatre reprises

dans le second épisode où il accompagne les jeux, moqueries ou provocations des

ondines vis à vis du nain(54), puis au début du

quatrième épisode lorsqu'elles invitent Alberich à

venir « nager et jubiler » avec elles(55), et à la fin du

même épisode lorsqu'elles se moquent une dernière fois du nain tout en jouant

et riant(56), juste avant l'épisode dramatique

du rapt de l'or(57).

La forte présence

du motif des Filles du Rhin dans la première scène de l'opéra plaide aussi pour

l'idée que Fantin-Latour ait pu y trouver l'inspiration de la structure en S de

sa Scène première du Rheingold,

mais pas seulement. Sans doute a-t-il perçu simultanément dans cette forme

serpentine une signification symbolique en lien avec l'opéra, comme nous allons

tenter de le montrer maintenant.

De la structure plastique à la signification du

drame

« Transporter

une idée d'un art dans un autre »,

telle est l'une des principales tâches du traducteur selon Delacroix. Or, pour

l'artiste, le contenu et la forme – ou l'idée et la structure – sont

indissociables. Comme l'écrit Jacques Parrat :

« Le contenu ne préexiste pas à la forme. Le sens naît avec la forme » (58). Jean Molino, de son côté,

observe que « le schématisme sert à établir un pont entre l'intuition et

le concept et constitue ainsi une fonction intermédiaire entre la sensibilité

et l'entendement » (59). Il ne fait aucun

doute, en effet, que le schématisme propre à la structure plastique –

directement issu des effets de la

musique sur la sensibilité – possède conjointement une signification symbolique(60). Michel Imberty confirme

lui-même ce lien entre schème et symbole lorsqu'il déclare que « le

symbole musical, qu'il soit un de ces brefs éléments isolés par les travaux

musicologiques (motifs rythmiques, mélodiques, intervalles, accords…) ou qu'il

soit une forme plus complexe, tire sa signification d'une assimilation à un

schème » (61).

Mais tout d'abord,

de quelle forme, structure ou schème s'agit-il dans la gravure Scène première du Rheingold ?

Le schème en S doit-il être considéré indépendamment ou non de la structure

annulaire ? En réalité, les deux schémas s'emboitent l'un dans l'autre [Fig.

5] : le demi-cercle inférieur du S – dont le centre est situé plus

bas que celui de l'anneau mais sur la même verticale – est compris entre les

deux cercles concentriques de l'anneau : il est tangent, en bas, au cercle

le plus grand de l'anneau, et tangent, en haut, au cercle le plus petit de

l'anneau. Les deux structures (annulaire et serpentine) sont donc inséparables.

Comment la double

structure de l'image reliant le S à l'anneau [Fig. 7], issue de sensations

musicales, établit-elle alors un pont avec l'Idée poétique du drame wagnérien ?

En deux temps nous répondrons à cette question importante. Dans un premier

temps, nous chercherons à comprendre le lien entre la double structure de

l'image et les figures auxquelles elle sert de soubassement : quelle

signification cette double structure donne-t-elle au parcours des ondines dans

le contexte de l'Anneau du Nibelung ?

Dans un second temps, nous montrerons comment le symbolisme de la double

structure de l'image peut éclairer l'idée même du drame wagnérien.

1. De la double structure à la signification des

figures féminines de la lithographie

Sur le lien entre

la double structure et les figures féminines, nous avons déjà répondu

partiellement. En effet, le schéma en anneau enfermant les bras de l'ondine qui

plonge a permis de comprendre, précédemment, la signification des gestes de

cette même ondine : portant en quelque sorte l'anneau entre ses deux bras, elle

livre au nain l'objet de la Toute Puissance.

Mais à la structure

annulaire est reliée, en outre, par l'un de ses bras, Flosshilde,

l'ondine centrale de la gravure, dont il reste à comprendre la signification

dans ce nouveau contexte. Pour cela, un élément important de la structure doit

également être pris en compte : le sens de rotation des portions de

cercles auxquelles sont liés les mouvements des ondines. Comment le double sens

de rotation du S donne-t-il sens au parcours des ondines dans leur rapport au Ring ? C'est ce que nous allons tenter

de montrer dans un premier temps.

Située en bas de la

gravure, l'ondine qui plonge impulse à l'Anneau un mouvement s'effectuant dans

le sens inverse des aiguilles d'une montre, à l'image même du motif musical qui

symbolise l'Anneau [Ex. 6]. Dans ce même sens évolue le demi-cercle inférieur

du S sur lequel repose le bras inférieur de cette ondine. Ce sens de rotation,

qui inverse le mouvement naturel, signifierait donc le détournement de l'or de

son milieu naturel. Rappelons que Platon, dans le mythe du Politique, avait

trouvé « la cause de la régression et des catastrophes cosmiques dans un

double mouvement de l'univers : tantôt la divinité guide sa révolution circulaire, tantôt elle l'abandonne à

lui-même et il recommence à tourner dans le sens opposé » (62).

Au centre de la

gravure, Flosshilde, dont un bras est inséré dans

l'anneau, se trouve à la jonction des deux courbes du S où le changement de

sens s'effectue. Dans un élan ascensionnel d'une puissante énergie, elle

entraine avec elle l'anneau dont elle interrompt le mouvement de rotation en

s'orientant dans le sens opposé avec une guirlande tenue entre ses deux mains. Flosshilde rétablirait donc le sens naturel de l'évolution,

qui est celui des aiguilles d'une montre, à l'image même du motif ascendant du

Rhin dont elle est l'expression [Ex. 1].

Dans le célèbre duo

de Wotan et Erda au début de l'acte III de Siegfried – une scène clé de la

Tétralogie(63) –, Wotan demande à Erda : « Comment arrêter une roue qui

tourne ? ». Dans la gravure, Flosshilde, en

changeant le sens de « la roue qui tourne » (l'anneau au centre de

l'image), accomplit, en quelque sorte, « l'acte rédempteur du monde »

qui, à la fin du Crépuscule des dieux,

revient à Brünnhilde qui se jette dans le brasier par

amour Siegfried avec l'anneau au doigt. Alors, les trois Filles du Rhin s'approchent

du rivage pour récupérer l'anneau, et « Flosshilde,

qui précède les autres [Woglinde et Wellgunde] […] brandit en l'air, avec allégresse, l'anneau

reconquis ». Dans la gravure Scène

première du Rheingold, Flosshilde

ne brandit pas l'anneau mais transporte entre ses mains une guirlande d'algues,

symbole d'une « vie sans limite » (64), qui pourrait

signifier que l'anneau a bien été dissous, comme l'a recommandé Brünnhilde(65), et que la vie

peut continuer, encore et toujours, éternellement.

Grâce à la

structure cachée de la gravure (le S jaillissant de l'anneau), on comprend donc

que Flosshilde n'est pas seulement reliée au début de

la Tétralogie (à la fois joueuse mais aussi chargée de veiller à l'or et responsable de ses deux sœurs), mais qu'elle est

avant tout en lien avec le contenu final du Ring,

lien grâce auquel l'image prend tout son sens.

Que Fantin-Latour

ait attribué à Flosshilde le rôle qu'elle joue dans

l'épilogue du Crépuscule des dieux,

cela n'étonne guère quand l'on sait que le motif des Filles du Rhin qui

construit la gravure, très présent dans la première scène du Rheingold(66), mais totalement absent des deux opéras

suivants – La Walkyrie et Siegfried –, réapparait en revanche par

trois fois à la fin du Crépuscule des

dieux. On l'entend d'abord seul, au tout début de l'épilogue instrumental,

lorsque la didascalie précise sur la partition que « Flosshilde, qui précède les autres [Woglinde

et Wellgunde] en nagant

vers le fond de la scène brandit en l'air, avec allégresse, l'anneau reconquis. »

Il est repris ensuite lorsqu'« on voit les Filles du Rhin nager en cercle

et jouer gaiement avec l'anneau sur les vagues apaisées du fleuve qui est peu à

peu rentré dans son lit. » Enfin on l'entend, une dernière fois, alors que

« le palais s'est écroulé ; par delà les décombres, les hommes et les

femmes, saisis d'une violente émotion, regardent l'incendie qui se propage dans

le ciel. »

Il n'aurait donc

pas échappé à Fantin-Latour que le motif des Filles du Rhin ouvre et clôt la

Tétralogie, et qu'une sorte de symétrie apparaît entre les scènes initiale et

finale : l'anneau livré en toute

inconscience au nain par les Filles du Rhin – acte à l'origine de tous les

malheurs qui vont se succéder au cours des quatre opéras –, est finalement

repris par les mêmes Filles du Rhin. Joyeuses au début, elles le seront de

nouveau à la fin lorsque l'or sera restitué au Rhin. Entre temps, le monde des

dieux s'est effondré, et la volonté de puissance a été remplacé

par l'amour.

C'est par la

glorification de l'Amour, en effet, que s'achève L'Anneau du Nibelung, grâce à un autre motif connu sous le nom de Rédemption par l'amour [Ex. 9], mais

intitulé par Wagner la Glorification de Brunnhilde(67). Pour Lavignac, « le chant radieux de la Rédemption par l'amour, devenant de plus

en plus éthéré […] vient planer au-dessus de tout, comme l'enivrant

et suave parfum qui s'exhale de l'âme pure de Brünnhilde,

comme l'épanouissement de son immense tendresse » et « plonge l'âme

attendrie […] dans un état de

contemplation surnaturelle » (68).

Ex. 9 : La Rédemption par

l'amour (La Walkyrie, acte III, scène

1)

Dans l'épilogue du Crépuscule des dieux, le motif de la Rédemption(69) se superpose au thème des Filles du Rhin lors des deux

dernières apparitions de celui-ci [Ex. 10], avant de clore, seul, le Crépuscule des dieux.

Ex. 10 : Les Filles du Rhin +

la Rédemption par l'amour (épilogue du Crépuscule

des dieux)

Au sommet de la

gravure, l'ondine qui plane, toute tendue vers la lumière de l'or, située dans

la boucle supérieure du S est orientée – de même que Flosshilde

et sa guirlande d'algues dont elle prolonge la courbe – dans le sens des

aiguilles d'une montre c'est-à-dire du mouvement naturel, tout comme le motif

de l'or [Ex. 2] auquel elle a été associée. Dans le contexte de la fin du Ring auquel est relié Flosshilde, l'ondine en extase, pourrait-elle incarner

alors la Glorification de l'amour

dont le motif est superposé à celui des Filles du Rhin ? Il suffit

d'écouter ce motif tout en contemplant l'ondine s'enivrant des rayons d'or pour

se rendre à l'évidence qu'il n'en est rien. L'image n'en conserve pas moins

toute sa cohérence puisque que le Ring

s'achève au moment où l'Or est enfin restitué au Rhin et que les ondines

peuvent de nouveau l'adorer. Si Wagner n'introduit pas dans sa partition, à la

fin du Ring, le motif de l'Or,

Fantin-Latour n'en achève pas moins le parcours de ses ondines dans l'éclatante

lumière de l'Or.

La mise en évidence

de la double structure supportant les figures de la gravure permet donc de découvrir

le lien secret établi par Fantin-Latour entre la scène première et la scène

finale de L'Anneau du Nibelung, et

comment il parvient, avec une simplicité déconcertante et une rare capacité

visionnaire et synthétique, à traduire l'essentiel du contenu de L'Anneau du Nibelung en un parcours

pleinement cohérent et unifié. Désormais, les trois étapes de l'action

dramatique incarnées par chacune des ondines résument parfaitement le drame :

d'abord la trahison inconsciente de l'ondine qui révèle au nain la toute-puissance

de l'or transformé en anneau (ce point de départ du drame a été saisi grâce à

la découverte de la structure annulaire) ; puis, la libération, par Flosshilde, de la malédiction due à l'anneau (signifiée par

le S jaillissant de l'anneau) ; enfin, l'Adoration de l'or après que le

précieux métal ait été restitué au Rhin. « Le mouvement en arche qui

traverse la Tétralogie, de l'anneau perdu à l'anneau restitué, de l'union

perdue avec la nature à l'unité retrouvée » (70), c'est donc cela

que Fantin-Latour aurait saisi dans l'œuvre monumentale de Wagner et qu'il

aurait cherché à restituer dans sa lithographie.

Que le dessein de

Fantin-Latour ait été de traduire tout l'Anneau

du Nibelung dans la seule gravure intitulée Scène première du Rheingold, cela ne

nous étonne guère lorsque l'on connaît l'ensemble de son œuvre plastique en

lien avec la musique(71). Sur un croquis

non daté du Cabinet des arts graphiques du Louvre (Album 4, RF 12674), il avait

noté lui-même : « Un seul tableau réunissant tout Tannhäuser ». Nous avons

nous-mêmes démontré comment il avait réuni dans la gravure du Ballet des Troyens tout l'opéra des Troyens à Carthage(72).

Dans la Scène première du Rheingold,

on peut le vérifier d'une autre façon encore. Nous avons vu précédemment que

Fantin-Latour avait lié l'expression des figures des trois ondines aux effets des motifs musicaux de l'Anneau,

du Rhin, et de l'Or, motifs dont les noms constituent le titre même de l'œuvre

wagnérienne : L'Or du Rhin,

Prologue de l'Anneau du Nibelung (dit

aussi le Ring). D'une manière particulièrement subtile, le projet du peintre est

ainsi confirmé : sous l'apparence du début de L'Or du Rhin, c'est l'essentiel du contenu dramatique de l'Anneau du Nibelung qui s'y trouve

condensé.

2. De la double structure de la lithographie à

l'essence de la Tétralogie

Si la double

structure de l'image dans sa relation aux figures féminines a permis de

comprendre la signification de la représentation figurée du peintre dans son

rapport à L'Anneau du Nibelung

(qu'elle synthétise), dans quelle mesure cette double structure révèle-t-elle

en outre l'essence de l'œuvre wagnérienne ?

Bien des

interprétations ont été données de L'Anneau

du Nibelung. On a de même « beaucoup glosé sur l'ultime page du Crépuscule des dieux » (73). Pour de nombreux commentateurs, « la

superposition des premier et dernier thèmes chantés indiquent que, désormais,

la boucle est bouclée » (74). C'est

l'interprétation de Pierre Boulez qui n'entrevoit « pas de fin réelle.

Départ et aboutissement sont identiques ; l'or a repris sa place, tout

peut recommencer. Et de conclure […] : "Le Ring ou l'éternel retour ?" » (75). Pourtant, grâce

au motif de la Rédemption qui clôt l'œuvre, il existe « une ouverture, une

échappée optimiste », soulignée par Serge Gut qui résume ainsi « le

sens profond de toute la Tétralogie : passer de la création du monde à sa

renaissance transfigurée grâce à l'amour » (76).

En réalité, grâce

au Journal de Cosima Wagner, on connaît la pensée même de Richard Wagner qui

semble avoir délibérément choisi de laisser le drame ouvert à de multiples

interprétations, tout en lui donnant une dimension universelle, voire cosmique,

surplombant les nombreux commentaires de l'œuvre(77). Pour le